Jardins japonais

Partez à la découverte des jardins japonais, dont les premiers ont pour modèle la Chine, où ils ont été introduits au VIe ou VIIe siècle après J.-C.

La pensée bouddhique et zen arrive au Japon à l’époque de Muromachi, et de nombreux temples sont édifiés à cette époque. Ces lieux religieux sont entourés de jardins, les kare-sansui, ou « paysages secs », entretenus par des moines. Construit généralement face au hôjô, la demeure du moine supérieur du temple, il est privilégié comme support à la méditation et s’observe depuis un pavillon, d’où son nom de jardin de contemplation kanshô niwa. Ce jardin est, à l’origine, composé uniquement d’éléments minéraux, c’est-à-dire de gravier blanc ou sable et de pierres. L’eau est à présent symbolisée par le gravier ou le sable, ratissé tous les jours pour lui conférer une symbolique nouvelle.

Un autre type de jardin sert de cadre à la cérémonie du thé, comme dans l’illustration suivante :

Caractérisée par son dépouillement et sa « mélancolique sobriété », ce nouveau type de jardin, conçu par Sen no Rikyû, s’accompagne de lanternes en pierres ou bien des bassins, tsukubai, pour se rincer la bouche et se laver les mains. Progressivement, les arbres laissés à l’état sauvage se multiplient pour enrichir le décor et permettre aux visiteurs une déambulation plus agréable et l’abandon des tracs quotidien.

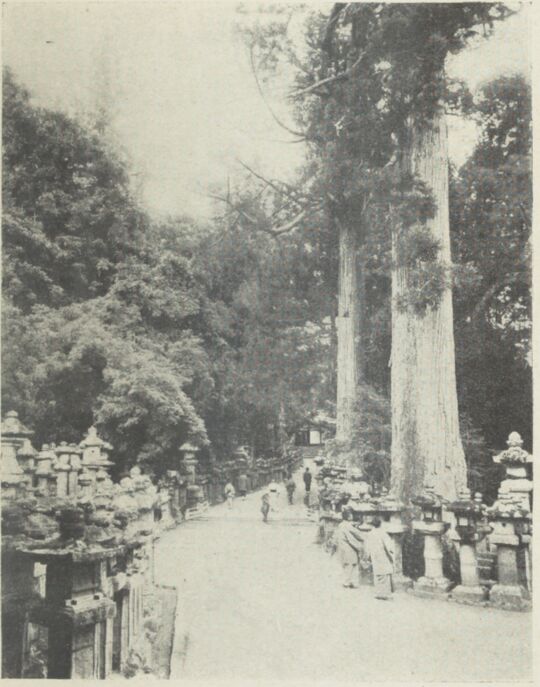

Plus tard, à la période d’Edo, le style de jardin le plus emblématique est le grand jardin-promenade ou jardin-étang. Différents éléments stylistiques se développent donc en même temps que le jardin. Tout d’abord, un chemin traverse le jardin, et l’iconographie a chang, présentant désormais différentes sortes de paysages, dont certains très connus, à échelle réduite, comme le célèbre et fort fréquemment représenté mont Fuji au Suizen-ji.

Utagawa Hiroshige issei (1797-1858), 保永堂 竹内孫八, Hoeidō Takenouchi Magohachi : 1833-1834

De plus, il peut parfois y avoir de petites rizières dans ce type de jardin, comme au Kôrakuen, en plein cœur de Tokyo, ce qui témoigne de la multiplication de la végétation et de sa grande variété.

Chaque type de jardin trouve son apogée à une époque précise et cet art du paysage des jardins japonais influence notamment l’art de la composition florale, nommé ikebana.

Les jardins japonais n’ont jamais cessé de fasciner les Occidentaux : la mise en place des pierres, la taille des arbres, l’entretien méticuleux de ces espaces interpellent. La symbolique de ces représentations nous intrigue.

Jardins secs, jardins paysages, jardins pour le thé, les jardins japonais relèvent d’un art subtil mêlant l’eau, le végétal, la pierre et la volonté de l’homme de lutter contre les désordres de la nature et du monde. Ces lieux propices à la la méditation, conçus selon des codes en relation avec la peinture et la calligraphie, et un langage symbolique trouvant ses sources dans le bouddhisme et dans le shintoïsme, sont des représentations du monde en miniature, de véritables peintures en trois dimensions. Objets de fascination pour les Occidentaux, les jardins japonais ont eu une influence considérable sur l’art dès la fin du XIXe siècle, notamment chez les impressionnistes.

Les horticulteurs européens s’intéressent de près aux espèces développées au Japon et leur consacrent de nombreuses publications, dont par exemple : Catalogue spécial des plantes d'ornement exposées par le Jardin des plantes attenant à l'Université de Tokio (Japon), Commissariat impérial du Japon..., Exposition internationale (1889 ; Paris).

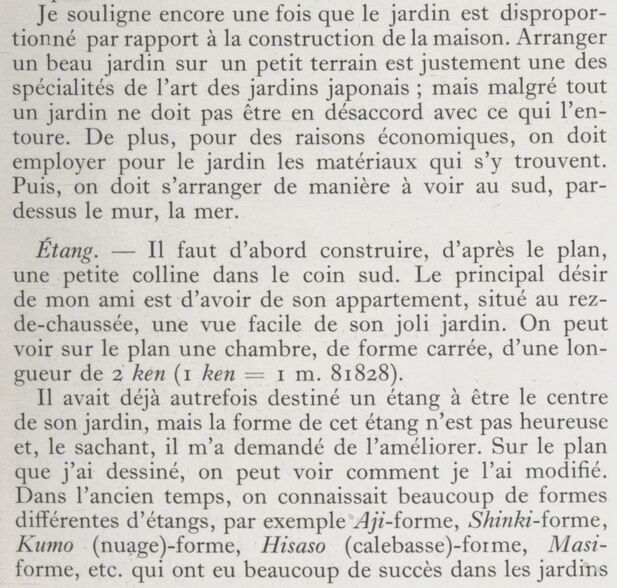

L’histoire des jardins japonais suscite également un vif intérêt en Europe, et se voit fort bien documenté, notamment dans le cadre des échanges franco-japonais qui se mettent en place avant la guerre :

France-Japon : bulletin mensuel d'information, Comité franco-japonais de Tokio, 1er janvier 1936

L’intérêt des Japonais pour les fleurs est relevé par de nombreux commentateurs au début du XXème siècle, et il n’est pas rare, aujourd’hui encore, d’observer dans les jardins japonais des grandes villes des admirateurs photographiant ou peignant avec fascination ces cadeaux de la nature.

D’autres journalistes insistent sur l’importance des cultures japonaises dans l’alimentation occidentale et sur les richesses qu’elles apportent…

L’ordonnancement et les plans de ses espaces exotiques sont savamment étudiés, avec une forme d’admiration non dissimulée :

… A tel point que les jardins japonais finissent par prendre la place de modèles à importer, tant ils inspirent le calme et la sérénité à partir d’éléments simples et harmonieux.

Le grand découvreur du Japon que fut Lafcadio Hearn en témoigne à sa façon :

Du côté des artistes japonais, l’estampe donne lieu à de nombreuses représentations des jardins, dans lesquels se prélassent belles et courtisanes, en particulier chez Utagawa, qui privilégient la saison des cerisiers en fleur et ses couleurs chatoyantes, dont on ne saurait se lasser :

Okuniwa no hanami / Toyokuni-ga

[Admirer les cerisiers en fleurs à l'extrémité du jardin] : [estampe] / [Toyokuni a peint], 1789-1800

Okuniwa no hanami / Toyokuni-ga

[Admirer les cerisiers en fleurs à l'extrémité du jardin] : [estampe] / [Toyokuni a peint], 1789-1800

Okuniwa no hanami / Toyokuni-ga

[Admirer les cerisiers en fleurs à l'extrémité du jardin] : [estampe] / [Toyokuni a peint], 1789-1800

Pour aller plus loin :

- A la découverte des symboles cachés des jardins japonais (Youtube)

- The Gardens of Kyoto (Youtube)

- Peeters, Francis : Historien de l'art, spécialiste de l'art asiatique -> Voir les notices liées en tant qu'auteur

- Le Japon des jardins : comprendre les jardins japonais de la Préhistoire à nos jours ; photographies, Guy Vandersande, Paris, Ulmer, DL 2012

- Berthier, François, La mystérieuse beauté des jardins japonais, Paris, Arléa, DL 2015

- Elisseeff, Danielle, Jardins japonais, Paris : Nouvelles éd. Scala, DL 2010