À la Glacière

Découvrez grâce à la RATP et Gallica l'histoire des stations du métro parisien. Quatrième épisode de saison, à la station Glacière.

Glacière est une station de la ligne 6 du métro de Paris, située dans le Nord-Ouest du 13e arrondissement, non loin de la rue de la Santé qui fait la jonction entre le 14e et le 13e. Elle est desservie pour la première fois par le chemin de fer métropolitain municipal de Paris au printemps 1906, avec la mise en service du tronçon entre Passy et Place d'Italie de la ligne 2 Sud.

La section Saint-Jacques, Glacière et Corvisart de la ligne 2 Sud (de la place Denfert-Rochereau à la place d’Italie) est une longue ligne droite suivant le tracé rectiligne de deux courts boulevards de la rive gauche : Saint-Jacques et Auguste-Blanqui. Ils figurent parmi les boulevards dits « du Midi » créés au XVIIIe siècle, et dont l’urbanisation ne commence réellement qu'à la fin du XIXe siècle. Avant sa destruction en 1860, le mur des Fermiers généraux les scindait même en deux parties, dont seule celle au nord du mur appartenait à Paris. La partie sud du boulevard Auguste-Blanqui, dont la dénomination date de 1905, est alors le boulevard de la Glacière, qui est perpendiculairement croisé par une rue portant le même nom. Tous ces éléments toponymiques sont repérables ci-dessous sur le détail de ce plan de Paris fortifié et de ses communes environnantes, édité par Andriveau-Goujon en 1844.

Au début du XXe siècle, les travaux nécessaires pour le passage du métro doivent ainsi composer avec la nature des sols de l'ancien hameau, qui n'aura pas seulement influé sur le nom des rues et de la station. Comme la ligne doit en effet traverser la dépression de la Bièvre large de 866 mètres, parfaitement visible ci-dessus sur cette coupe du tracé -dont une autre version est disponible dans le Génie civil- la solution aérienne s'impose. La rivière qui courait encore à Paris vient d'être progressivement recouverte et il faut donc construire cette portion de ligne en viaduc aérien, une opération facilitée par l'espace laissée par la destruction du mur des Fermiers généraux. De la station Glacière à la place d’Enfer sont ainsi érigés 1400 mètres de viaduc métallique. Celui-ci est préassemblé au sol par groupe de trois poutres qui sont ensuite levées et positionnées grâce à deux ponts roulants. Une technique répandue depuis le milieu du XIXe siècle, puisque ces engins de levage sont alors utilisés dans les industries de la métallurgie et dans les chantiers navals.

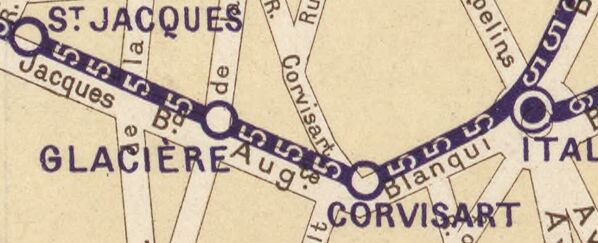

La station aérienne une fois construite est donc originellement desservie par la ligne 2 sud à partir de 1906. Cependant, un an plus tard, cette dernière est absorbée par la ligne 5 reliant la place de l'Étoile à la station Lancry (actuellement Jacques-Bonsergent).

Un partie de la ligne 5 en 1914, sur le Nouveau Plan du Métropolitain [...], par Blondel La Rougery

En 1931, ce tronçon de la ligne 5 entre Étoile et Place d'Italie est ensuite intégré temporairement à la ligne 6, laquelle relie désormais Étoile à Nation (une première section de la ligne 6 avait été mise en service de la Place d’Italie à Nation en 1909), afin de mieux desservir l'Exposition coloniale qui a lieu à la porte Dorée de mai à novembre de cette année-là. Puis la ligne 2 absorbée, et la station Glacière, rejoignent définitivement la ligne 6 en 1942.

La Glacière c'est aussi

Le lieu de vie et de mort du protagoniste d’une chanson réaliste d’Aristide Bruant, issue du recueil de « Chansons et monologues » Dans la rue, publié en 1899.

Quelques années avant la construction de la station, les alentours de la Bièvre n’y sont pas présentés comme pleinement fréquentables puisque le chansonnier et « poète des bas-fonds » Bruant narre le destin tragique de ce caïd borgne du 13e arrondissement, ses activités laborieuses comme crapuleuses, et les nombreux « gnons » et « marrons » encaissés tout au long de sa vie (à la plage 4 du microsillon ci-dessous)

Aristide Bruant dans son cabaret, Pathé Marconi (Paris), BnF, Département SVM, C-21516

Celle-ci, commencée par des galipettes dans le lit de la Bièvre, s’achève « cafetière retournée » sur les pavés de la rue de la glacière.

Pour aller plus loin

- Le billet « Un jour, une station : Glacière, l'âge de Glace » sur le site de la RATP

- La présentation en direct en Gallica à l'occasion des 120 ans du métro parisien

- La Bièvre, l'histoire tourmentée d'une rivière, sur le blog de Gallica