Siti Internazionali

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

/ricerca/ansait/search.shtml?tag=

Mostra meno

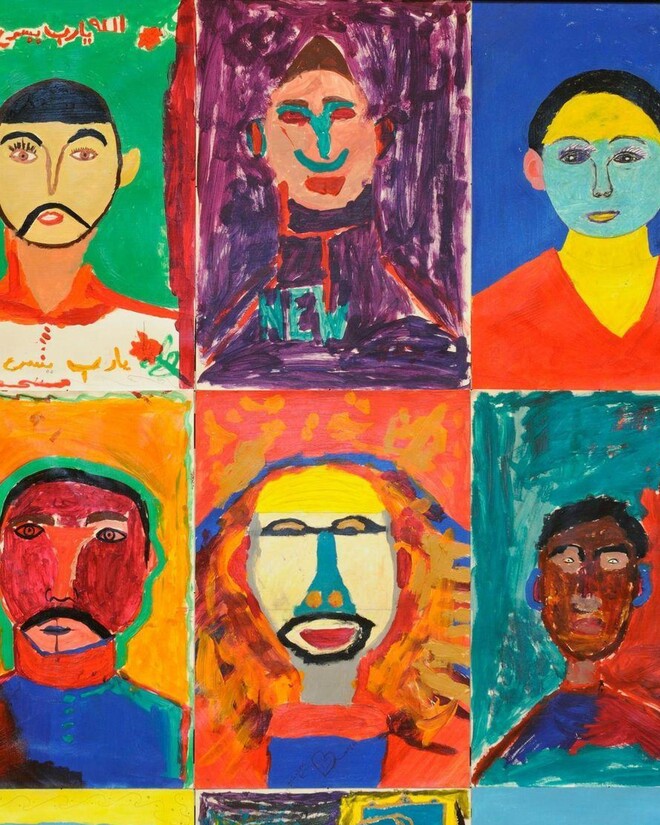

Invisibili e sfruttati: l’altra faccia dell’immigrazione minorile

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Yassine lavora in nero e viene ucciso da un macchinario. Ahmed deve scappare dal centro di accoglienza: un lavoro lo aspetta. Murad guarda con terrore all’arrivo dei suoi 18 anni: deve mandare soldi a casa e gli hanno offerto solo di spacciare. Tariq fa furti su commissione. In nero ma anche in grigio con contratti capestro: ecco le storie dei minori stranieri non accompagnati che invece di trovare diritti in Italia incontrano sfruttamento e pericoli

→

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

È un fantasma Yassine Bousenna. Di lui neanche una foto. Ha 17 anni ed è morto, ucciso da un nastro trasportatore in una fabbrica di smaltimento dei rifiuti di Nocera Inferiore in provincia di Salerno. È l’11 aprile, l’azienda è sotto sequestro ma di fatto è in attività e il proprietario, nome non nuovo a inchieste e tribunali, continuerebbe a gestirla.

Yassine viene dal Marocco, avrebbe compiuto 18 anni ad agosto. È al primo giorno di lavoro, eppure traffica con un macchinario industriale, un nastro trasportatore, senza alcuna formazione. Muore all’ospedale Umberto I di Nocera mezz’ora dopo essere stato portato lì da due “colleghi”. Sono sette le persone indagate, compresi l'amministratore giudiziario della società, il legale rappresentante e due amministratori, responsabili dell’azienda che doveva essere ferma e non lo era. La procura procede per l'ipotesi di omicidio colposo e mancato rispetto delle regole antinfortunistiche.

Yassine è arrivato da poco in Italia, è scappato dal circuito di accoglienza. Il passaparola lo porta fino a quell’azienda dove comincia a lavorare senza contratto. Non è l’unico in nero e non è l’unico invisibile. “Quando sei un invisibile, senza patria, senza documenti, illegale in un territorio, non hai apparentemente diritti. Questa è l’assenza in cui ha perso la vita Yassine”, racconta Fatiha Chakir, mediatrice e interprete, presidente dell'associazione "Il Mondo a Colori" di Eboli. “La sua morte deve servire a salvare altre persone. Di Yassine ce ne sono tantissimi”.

Video Muore sul lavoro a 17 anni, 'migranti marginalizzati e invisibilizzati'

Secondo Demo Istat la popolazione straniera nei territori dell’Agro nocerino-sarnese è decuplicata negli ultimi vent’anni: nel 2001 erano 951, nel 2021 sono 9.067. Quella marocchina è e resta la prima nazionalità di provenienza e anche nella sola zona di Nocera è una comunità stabile e popolosa, che fa fatica “per le difficoltà lavorative e per il sistema di sfruttamento che dagli anni ‘80 coinvolge manodopera immigrata”, racconta Salvatore Senatore, ricercatore all’università Orientale di Napoli. “Non esistono ponti tra la società civile e questi invisibili se non qualche associazione, piccoli patronati e qualche parroco locale”, racconta Senatore. L’agro è zona di sfruttamento collaudato, dove si trasforma il pomodoro: un prodotto Dop in una terra virtuosa, un'occasione sprecata. “Il dialogo con il resto della società italiana è affidato a personale religioso che gestisce attività e sale di preghiera. E a loro le istituzioni italiane non forniscono alcuno strumento per migliorare il dialogo. Sono persone e comunità spesso dimenticate e la religione è un po’ un rifugio rispetto alle ingiustizie”. L'industrializzazione “porta qui manodopera a buon mercato: un danno al settore e alle persone che lavorano in condizioni di sfruttamento e non dignitose”. E chi gestisce le comunità religiose (che sono definite “associazioni culturali”, visto che con l’Islam lo Stato italiano non ha un concordato e persino seppellire i morti secondo il proprio credo è un problema) “prova a rispondere a richieste umane per cui non è pronto”.

In Italia senza famiglia

Al 30 aprile 2025 in Italia sono presenti 16.274 minori stranieri non accompagnati (MSNA): 3.300 arrivati via mare da gennaio. Il 76% ha tra i 16 e i 17 anni, come Yassine. Vengono soprattutto dall’Egitto (22,4%), poi da Ucraina, Gambia e Tunisia. Il Marocco è al 15° posto con l’1.26% delle presenze. La percentuale di MSNA segue il trend degli arrivi complessivi, quasi 23 mila persone solo via mare dal 1° gennaio al 30 maggio, secondo il cruscotto sbarchi del ministero dell’Interno.

Come per le persone adulte, c’è la prima e la seconda accoglienza. Sono un migliaio in tutta Italia i posti in prima accoglienza finanziati dal FAMI, fondo asilo e migrazioni: massimo 45 giorni di permanenza per identificazione, eventuale accertamento età, informazione sui propri diritti, emersione eventuali vulnerabilità.

Ci sono poi 1.791 posti negli 87 CAS (centri accoglienza straordinaria) minori, strutture disposte e gestite dalla prefettura per chi ha più di 14 anni per un’accoglienza limitata al tempo necessario al trasferimento nella seconda accoglienza, cui vanno ad aggiungersi centri governativi di accoglienza e strutture temporanee per adulti, in teoria in sezioni dedicate, allestite sempre dalla prefettura, per over 16 per un periodo non superiore a 5 mesi.

I posti della seconda accoglienza, nel circuito SAI - Sistema di accoglienza e integrazione - attivi al 30 aprile scorso sono 5.985 (il 15% del totale).

E poi ci sono le case famiglia, le comunità alloggio, tutte le strutture degli enti locali. Il ministero dell’Interno, alle richieste di rilascio dei dati su minori stranieri non accompagnati, risponde che “non sono rilevati a livello centrale”. Né fornisce – perché non li ha – i dati sui centri straordinari temporanei “nati nel 2023 sotto il governo Meloni e di cui non si conosce nulla”. Secondo il report “Accoglienza al collasso. Centri d’Italia 2024” di ActionAid e Openpolis, il governo “sta rendendo sempre più difficile accedere ai dati sui centri di accoglienza, mentre il sistema si satura e diventa sempre meno sostenibile”.

Il lavoro di ActionAid e Openpolis ricostruisce, di accesso in accesso, che nel 2023 la presenza dei MSNA nei centri di accoglienza straordinaria è aumentata del 63,9%: 1.773 minori accolti, il 26% del totale dei e delle minorenni in accoglienza. “Una cifra impressionante, a maggior ragione se si considera che nel 2020 erano appena 48, l’1,5% degli accolti”. E che non accenna a diminuire: nel 2023 erano 77 i bandi per i Cas minori, 48 (di cui 17 senza gara pubblica) nei primi 8 mesi del 2024: la strada “straordinaria” invece che “ordinaria” appare segnata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Actionaid: "Aumento esponenziale di minori in centri senza servizi adeguati"

Actionaid: "Aumento esponenziale di minori in centri senza servizi adeguati"

Meno accoglienza = più sfruttamento

Mancano solo 8 mesi ai suoi 18 anni. Una tappa attesa con ansia, nell’adolescenza. Ma non per Murad. “Se non riesco a trovare lavoro e casa entro otto mesi sono finito”, dice in preda all’ansia. “La mia vita è finita”. Viene da un villaggio della Tunisia e dall’estrema povertà: la famiglia lavora per pagargli il viaggio, la mamma vende tutti i suoi ori. Come ogni sabato pomeriggio Murad si trova al Colosseo con molti altri ragazzi del Maghreb, chi maggiorenne e chi no. Il suo percorso in Italia è stato un’odissea. “Sono arrivato a Lampedusa, poi mi hanno mandato in Calabria ma il centro era orribile: 4 mila persone - adulti, minori, c'era di tutto. Sono scappato e una volta arrivato a Roma mi hanno ricoverato per tre mesi. Stavo molto male, mi hanno tagliato un pezzo di polmone. Ho passato lì Natale, Capodanno e il mio compleanno. Non ho detto niente alla mia famiglia, non li volevo far preoccupare”. Murad viene messo in un centro per minori di Rieti che però poi all’improvviso chiude: il gestore, racconta, ha avuto problemi con la giustizia. E Murad è furioso: aveva iniziato ad andare all’alberghiero e gli sembrava di essere più vicino alla sua meta. Ora deve ricominciare tutto daccapo a Roma. “Ho iniziato a chiedere che corsi ci fossero, li avrei fatti tutti”. Finalmente ne trova uno da pizzaiolo: ora ha un tirocinio in una pizzeria a Roma sud, ma la spada di Damocle della maggiore età è sempre lì che pende sul capo. Spesso - racconta - arrivano in piazza quelli che promettono soldi per un lavoro facile facile: sono adulti magrebini o albanesi. Lui e gli altri sanno bene che si tratta di spaccio. “Se ci ho pensato? Che dici? È haram, è peccato!”. È incredulo, Murad. Un’ipotesi impensabile. “Sono venuto qui per fare altro, per lavorare”.

In un report di aprile l’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, registra il rientro dell’emergenza dell’accoglienza: il numero dei minori stranieri non accompagnati è stabilmente al di sotto delle 20 mila unità e l’affanno alla ricerca di una collocazione per questi ragazzini e ragazzine appare affievolito. Il problema ora, dicono le assessore e gli assessori delle principali città italiane, è che c’è “una maggiore complessità della presa in carico”. I minori che arrivano sono più fragili dal punto di vista psico-sociale e sempre più spesso coinvolti in reti di tratta e sfruttamento. “Appaiono in significativa crescita episodi che espongono i minori soli a rischi di sfruttamento, tratta, violenza o coinvolgimento in percorsi di criminalità con ricadute sulla sicurezza dei minori stessi, degli altri minori in convivenza e in alcuni casi anche sulle condizioni di sicurezza e benessere dei territori in cui sono accolti, soprattutto nelle medie e grandi città. https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/03/Documento-aggiornamento-ANCI-MSNA_aprile-2025.pdf

“Il problema che vediamo è quello dell'inserimento in reti criminali. I ragazzi partono già con un'organizzazione che li inserisce in reti criminali e quando arrivano spesso li porta nel giro del piccolo spaccio usando la scusa che grazie alla minore età non verranno perseguiti”, conferma Daniela Recchia, coordinatrice progetti area minori famiglie e territorio della cooperativa Parsec di Roma.

La capitale, per questi ragazzini, “è il fulcro, il “sogno”, è qui che vogliono arrivare”, dice Recchia. Come Ahmed: decide di lasciare l’Egitto e la famiglia nonostante il padre glielo ripeta da tempo: "Nel viaggio, in mare, potresti morire". Ha 17 anni, sbarca in Sicilia e dopo qualche giorno nel centro di primissima accoglienza scappa e riesce a prendere un treno, destinazione Roma. È il passaparola che lo porta nella capitale e sono in molti a fare come lui: “Si fermano in Sicilia, stanno lì per un periodo, poi scappano dai centri e vogliono venire a Roma perché qui hanno altri ragazzi, amici, parenti, una rete che permette loro non dico di integrarsi, ma di sopravvivere sì”.

La situazione dei MSNA a Roma “al momento è delicata”, dice Recchia. “Non tanto per l'accoglienza: fino a pochi mesi fa ci sono stati momenti di scarsità di posti, è vero, e molti ragazzi venivano trasferiti in altre regioni, per esempio in Campania”.

La nazionalità di origine cambia a seconda dei flussi e delle comunità presenti sul territorio: a Roma egiziani, tunisini, ultimamente gambiani, pakistani. I trafficanti si vendono tutto, anche l’accoglienza istituzionale. “Un ragazzo aveva il mio nome e numero in tasca: 'Vai da Daniela'. C’è un passaparola, anche il centro di accoglienza viene ‘venduto’ come tutto il resto”. Le storie del viaggio sono sempre molto simili, perché questa è la raccomandazione dei trafficanti.

“I ragazzi arrivano soli ma spesso una famiglia di origine la hanno”, dice Recchia. In passato era complicato sentirla, ora non più. “Ci sono i social e le famiglie, a modo loro, da lontano, ci sono. Noi stessi operatori e operatrici ci mettiamo in contatto e spieghiamo come funziona in Italia. Spieghiamo che i ragazzi non possono trovare un lavoro e mandare subito i soldi a casa. Che se lavorano devono mantenersi, magari anche mettere dei soldi da parte per pagare l’affitto quando escono dai centri. Spesso le famiglie capiscono e allentano la pressione. Ma non sempre”.

Se il sistema di accoglienza sembra godere di migliore salute, l’emergenza a Roma in questo momento è il Giubileo. “Non ci sono case e stanze in affitto, e quelle che ci sono hanno prezzi improponibili per chiunque. I ragazzi che escono dai centri, magari anche con un contratto di lavoro, non trovano nulla”. Nell’accoglienza per adulti, poi, i posti sono pochi “ma anche quello sarebbe un fallimento, dopo che i ragazzi sono stati nella seconda accoglienza e sono destinati a percorsi di autonomia”.

Parsec gestisce quattro centri di seconda accoglienza da una decina di posti l’uno a Roma. Si studia italiano, si va a scuola, a corsi di formazione, tirocini che normalmente si trasformano con successo in posti di lavoro nella ristorazione o nell’edilizia. Se seguiti e orientati, quando riescono ad avere i documenti per tempo, oggi a Roma riescono a trovare lavoro, spiega la cooperativa. Casa no, e la tentazione della terza accoglienza - di rientrare nel circuito invece che nell’autonomia - è grande per avere la possibilità di mandare soldi a casa. “Quello che vogliono è lavorare”, dice Recchia. “Quello che gli manca è il desiderio: va bene qualsiasi lavoro”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Toscana, la “tratta subdola”

Tarik resta fuori mentre la polizia perquisisce la casa famiglia: è stato incastrato dalle telecamere mentre faceva la ‘spaccata’ in un negozio in centro - vestiti e scarpe che poi avrebbe portato a un furgoncino di un connazionale più grande. Che ne sapeva lui delle telecamere? e poi gli avevano detto che siccome era minorenne non avrebbe rischiato nulla. Invece eccola lì, la polizia, che perquisisce la casa dove abita con altri 5 ragazzi come lui. I MSNA li chiamano, minorenni stranieri non accompagnati. Lui dice che era solo a fare il colpo, ma intanto messaggia con qualcuno e non dirà mai chi. Neanche alle operatrici che lo guardano con occhi stravolti: lui aveva quella faccia intelligente, brillante, sembrava un giovane intellettuale mediorientale. E invece anche lui rischia di buttare all’aria tutto per un paio di sneakers.

Tarik è uno dei migliaia di ragazzi arrivati a Firenze dal Maghreb nell’ultimo anno e mezzo: Tunisia, Marocco e ora anche Egitto. Già nel 2024 la sindaca Sara Funaro, allora assessora al Welfare, lancia un grido di allarme sulla eccessiva presenza di minori stranieri non accompagnati in città: 85 di loro, secondo un report del Comune, si sono macchiati di reati di spaccio e consumo e altri 68 hanno commesso atti violenti, spesso all’interno delle strutture. La richiesta allora è quella di più servizi, soprattutto per il sostegno psicologico.

Nel 2024 i MSNA a Firenze erano 521, al 21 maggio 2025 meno della metà: 242. Eppure la percezione della sicurezza si è deteriorata velocemente nell’ultimo anno con la nascita di comitati cittadini che in alcuni quartieri scendono in piazza per chiedere interventi contro la microcriminalità e la chiusura dei centri per minori.

Da una parte gli operatori e le operatrici hanno paura a parlare dei minori stranieri che fanno reati. Anche se nessuno ormai nega il problema. “Vogliono colpire il sistema di accoglienza in Toscana”, dice un sindacalista. “Il timore è che tolgano risorse, invece in questo momento l’unica possibilità è aumentarle: ci vuole un operatore per massimo 3 minori”, aggiunge un’operatrice.

I minori in accoglienza emergenziale a Firenze sono 71: lo dice il comune di Firenze rispondendo a una richiesta di accesso agli atti di Lost in Europe, progetto di giornalismo transfrontaliero che indaga sulla scomparsa di bambini migranti in Europa. Si tratta di 21 persone collocate in un Cas minori, l’Orologio, già al centro di notizie di cronaca, e 50 in due progetti Fami gestiti dal ministero dell’Interno, uno in via delle Panche e uno in via Sacco e Vanzetti. Anche questi centri negli ultimi due anni sono stati al centro di molte notizie di incidenti.

Ad aprile, con gesto piuttosto inusuale, Roberta Pieri, procuratrice minorile di Firenze, convoca una conferenza stampa denunciando un aumento di reati commessi da minori: 16% in più di rapine, uso di coltelli e reati in gruppo. Uno dei problemi che la procuratrice lega a questo aumento della criminalità minorile è l’inadeguata accoglienza che i MSNA ricevono a Firenze.

“Vedo le condizioni dell’accoglienza quando mi arrivano notizie di reato provenienti dall’interno dei centri”, spiega Roberta Pieri all’ANSA. “E vedo che c’è sovraffollamento, non ci sono educatori preparati e soprattutto non ci vogliono più stare, perché ci sono centri dove basta che ci siano due ragazzi problematici e magari con atteggiamenti da bulli e si può arrivare a minacce verso gli educatori che poi non ci tornano più a lavorare”. E basta un bullo per trascinarsi dietro tutti gli altri. “Non solo: c'è carenza di organizzazioni che danno sostegno psicologico a questi ragazzi, che comunque avrebbero bisogno di immediato sostegno psicologico. Non si può far finta di non vedere da dove partono, la violenza subita nel paese di origine e durante il viaggio, il passaggio dalla Libia”.

Traumi, carenza di personale e tratta. È quello che emerge anche dal servizio di Salute mentale che ha creato nell’ultimo anno un team multidisciplinare per adolescenti che si occupa moltissimo di MSNA. “Io la chiamo tratta subdola”, spiega Mario Landi, neuropsichiatra infantile. Ovvero: non c’è costrizione vera e propria, secondo il dottore, ma una spinta da parte delle famiglie o di adulti e allo stesso tempo dei contatti con il mondo della criminalità in alcune città italiane. “C'è un flusso, soprattutto dalla Tunisia, di ragazzini con età sempre più bassa, anche qualche infraquattordicenne, quindi non imputabile. Arrivano anche dallo stesso quartiere o addirittura da strade vicine della stessa città e la nostra impressione, dai racconti dei ragazzi, è che ci siano dei contatti con un circuito di spaccio e uso di sostanze, in particolare cannabinoidi e anche cocaina”. Non solo: sono spesso minori con disturbi d'attenzione o in generale comportamentali che le famiglie mandano in Europa quasi con sollievo. “Del resto questi individui in Tunisia non avrebbero altro che una fine: il carcere”. Naturalmente, ricorda il dottore, si tratta sempre di una minima parte della popolazione dei minori stranieri. “Su circa 300 presenti a Firenze noi ne vediamo 12, 15”.

Bottiglia usata per il crack. ANSA/CECILIA FERRARA

Gli operatori dell’unità di strada per le dipendenze della cooperativa CAT non sono autorizzati a prendere contatto con minorenni ma li vedono spesso, davanti alla stazione o alla fermata della Tramvia. “È un continuo, mentre passi ti chiedono ‘vuoi qualcosa? vuoi qualcosa?’”. Vendono crack, fumo e cocaina, spesso dopo essere stati presi dalla rete sono spinti a uscire dai centri e si perdono, finchè non finiscono all’istituto penitenziario per minori. “Paradossalmente all’Ipm si calmano, non hanno più l’ansia di dover fare soldi o dimostrare qualcosa a qualcuno e fanno corsi di qualsiasi tipo. A volte è una fortuna per loro”, spiegano dalla cooperativa. Non hanno nessuna idea di essere sfruttati né si permettono di dire chi li ha assoldati. “Eppure - racconta un altro operatore di un centro per minori - dopo che compiono 18 anni vengono abbandonati, non servono più. Ad alcuni promettono ‘non ti preoccupare, ci occupiamo noi di te’. Non è mai così”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

“Vieni a ballare in Puglia”

La Life Support, nave umanitaria di Emergency, soccorre 198 persone, tra cui 21 donne e 14 bambini -

RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è il nero, come quello che ha ucciso Yassine. C’è la criminalità organizzata. Ma c’è anche il grigio. Passa per cantieri, l’estate spiagge, ombrelloni e lettini e sushi all you can eat. “Il passaparola c’è in diversi settori: nella ristorazione, sicuramente anche quello delle campagne - ma è più difficile perché devi uscire troppo presto la mattina dal centro - nell'edilizia o nei magazzini ortofrutticoli”, racconta Erminia Rizzi che in Puglia, soprattutto nel Barese, si occupa di migrazioni forzate e diritto d'asilo dal 1996. A sfruttare possono essere italiani o connazionali. “Da dopo il Covid viene fuori spesso che molti dei minori o ex minori che assistiamo con il nostro sportello legale stanno lavorando. In nero o in grigio, con contratti che dichiarano una quantità di ore minima mentre la realtà è altra”. Il lavoro si trova grazie al passaparola dei coetanei, spontaneo o “imbeccato”, dice Rizzi, operatrice legale in diritto dell'immigrazione e asilo e socia ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.

A febbraio tre ristoranti di Bari si vedono sospendere le licenze dopo i controlli dello Iam, l’Ispettorato del lavoro: 6 degli 11 lavoratori e lavoratrici sono in nero. “Uno dei ristoranti occupava 4 lavoratori in nero – di cui 2 minorenni, in età compatibile con l’attività lavorativa - su 5 presenti”. Il mese dopo in cinque ristoranti su 29 lavoratori 11 sono in nero, 5 stranieri “di cui uno privo di permesso di soggiorno e uno minore non assumibile per mancato assolvimento dell’obbligo scolastico”.

“In tutto il circuito dei sushi di questa zona, nelle retrovie, invisibili, lavorano spesso minorenni bangladesi e pakistani”, spiega Erminia Rizzi. C’è una costante che accomuna tutte le nazionalità: l’inconsapevolezza di essere sfruttati. “Il fatto di lavorare senza contratto o con contratti che non corrispondono alla realtà, molte ore al giorno, con una paga ridicola e senza assicurazione non viene percepito come sfruttamento”, dice Rizzi. Di certo lavorano di nascosto, “forse perché vengono istruiti in questo modo e sanno che all'interno dei sistemi di accoglienza, perlomeno quelli virtuosi a cui faccio riferimento in questi casi, non è consentito". Ci sono dei paletti di legge: prima di arrivare a un impiego c’è da imparare la lingua e percorrere un percorso di autonomia che porti a un contratto regolare. “Tutto questo dai ragazzi viene percepito come un no al lavoro. Lavoro di cui hanno bisogno per le pressioni familiari, il debito, la responsabilità che si portano appresso perché sono quelli che ce l'hanno fatta, sono arrivati qui”.

I ragazzi, anche quelli del Bangladesh e del Pakistan, raccontano di tratta fino alla Libia: nel viaggio sono trafficati e venduti fin dall’altra parte del Mediterraneo. Ma sentori di tratta dopo la traversata, qui in Italia, Rizzi non ne rinviene.

Secondo Emilia Rizzi, la seconda accoglienza del circuito Sai in Puglia è generalmente buona, i minori sono seguiti e, dal loro punto di vista, controllati. Ma il report di Actionaid e Openpolis, rivela che in Puglia il 64% dei MSNA sono ospitati nel Sai regionale, ma a crescere sono soprattutto i posti nei Cas minori. L’accoglienza straordinaria viene a volte gestita da realtà e aziende che tutto fanno tranne che accompagnamento all’autonomia di giovani adolescenti. E capita che sia sovraffollata. Inspiegabilmente, visto che viene registrato un aumento considerevole dei posti nel circuito del Sai. “Si registrano inserimenti di Msna in strutture per adulti, non in Cas in Puglia, ma in Cpa: 78 minori si trovano a fine 2023 nel Cpa di Brindisi gestito dal Consorzio Hera, impegnato nella gestione di hotspot e centri di detenzione”.

Attraverso l’assistenza fornita dallo sportello di supporto legale Erminia Rizzi raccoglie le storie di questi ragazzi. Il viaggio, il debito, le esigenze, l’urgenza. “Quando ho il sentore di situazioni di sfruttamento porto avanti occasioni di orientamento generale su diritti, forme di prevenzione, sicurezza sul lavoro, tipologie di contratto. Ma la legalità non è allettante quanto la necessità di soldi. E bisogna fare di più”.

L’inchiesta di Cecilia Ferrara e Angela Gennaro è stata realizzata con il sostegno di Journalismfund Europe in collaborazione con il collettivo internazionale di giornalismo Lost in Europe

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Parsec: "I ragazzini arrivano non con uno ma con tanti debiti"

Parsec: "I ragazzini arrivano non con uno ma con tanti debiti"

Magazine

Fine vita, la scelta che divide

La Toscana è stata la prima Regione ad approvare una legge, grazie alla quale verranno garantiti ai malati tempi e modalità certi per l'accesso al suicidio assistito, seguita dalla Sardegna. In Senato un muro di polemiche ha accolto il testo base del ddl approvato dalla maggioranza. Mentre sono finora nove le persone che hanno potuto accedere a questa procedura medica in Italia, continuano i viaggi per ottenerla all'estero, in ultimo quello di Martina Oppelli.

Un corso rivolto ai genitori di figli tossicodipendenti per l'uso in casa del naloxone senza siringa

Sicurezza sul lavoro: l’emergenza irrisolta

Inail: infortuni in crescita nel tragitto da casa. “Edilizia maglia nera, sempre più stranieri che non parlano italiano e con comprendono cosa fare per la sicurezza”, dice la Cgil. L’ispettore del lavoro: “Siamo pochi”

Notizie ANSA Scegli l’informazione di ANSA.it

Abbonati per leggere senza limiti tutte le notizie di ANSA.it

Abbonati ora

ANSA Corporate

Se è una notizia,

è un’ANSA.

Raccogliamo, pubblichiamo e distribuiamo informazione giornalistica dal 1945 con sedi in Italia e nel mondo. Approfondisci i nostri servizi.

Resta connesso

Ultima ora