Les cahiers de Marie Curie conservés à la BnF sont-ils radioactifs ?

Ces documents ont pu entrer dans les collections du département des manuscrits de la Bibliothèque grâce au don initial de ses descendants et héritiers en 1967, complété de leurs dons ultérieurs et de ceux de l’Institut du radium et de l’École normale supérieure de Sèvres.

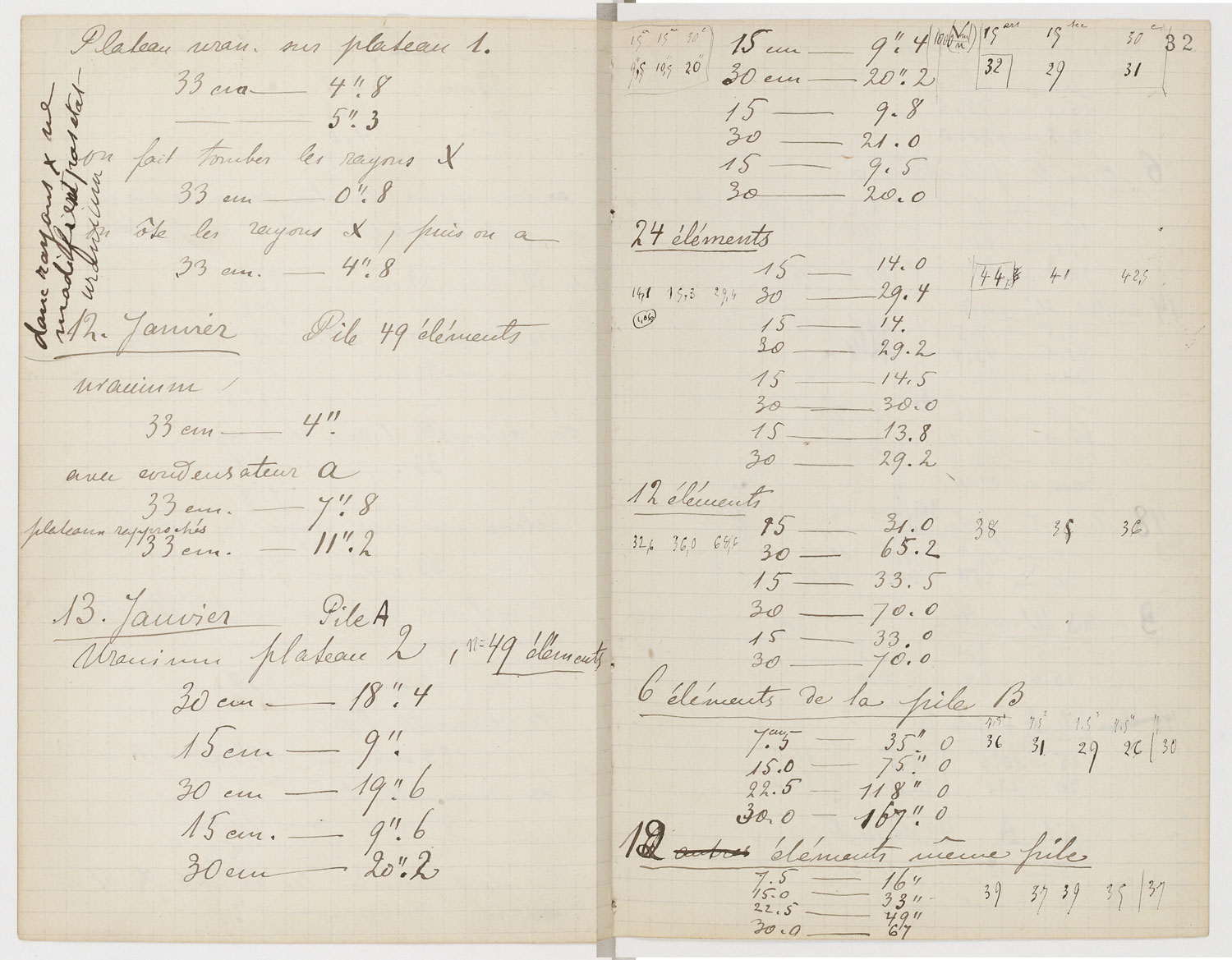

Les travaux de Marie Curie sur la radioactivité

Au tournant du XXe siècle, les travaux de Marie et Pierre Curie sur la radioactivité bouleversent les conceptions établies. Ces recherches connaissent plusieurs phases : entre septembre 1897 et mars 1898, les premières expériences de Marie Curie, assistée par son mari, l’amènent à découvrir deux éléments chimiques inconnus, inclus dans l’uranium, plus actifs que ce dernier. Les minerais d’uranium qu’ils manipulent sont de la pechblende et de la chalcolite. En se concentrant sur ces minerais, elle parvient à identifier, par séparation progressive des composants, les radioéléments responsables de leur radioactivité.

Ces expériences sont couronnées de succès lorsqu’en juillet 1898 Marie et Pierre Curie découvrent un élément, dont le taux de radioactivité, sur les échantillons examinés, était 400 fois plus élevé que l’uranium fois plus actif que l’uranium, ils le nomment « polonium » en l’honneur de la patrie de Marie, la Pologne. Puis en décembre 1898, un autre élément affichant toujours à partir des échantillons examinés, cette fois 900 fois plus actif que l’uranium, qu’ils nomment « radium » (par la suite, les calculs faits sur des échantillons purs de polonium 210 et de radium 226 feront apparaître des niveaux de radioactivité sans commune mesure avec ces premiers résultats). Ils poursuivent leurs recherches en étudiant les effets de la radioactivité et ses usages possibles.

Le parcours exceptionnel de Marie Curie, commence avec son départ de Pologne, son pays natal, où les femmes ne pouvaient accéder aux études supérieures. Après avoir suivi à Paris des études de physique, elle devient la première femme nommée professeur à la Sorbonne. Sa thèse, consacrée à l’étude des « rayons uraniques » et à la découverte du polonium et du radium, est soutenue le 25 juin 1903 à la Sorbonne.

La même année, Henri Becquerel, Pierre Curie et Marie Curie se voient décerner le prix Nobel de physique, le premier pour « la découverte de la radioactivité spontanée », les seconds pour leurs « recherches sur les phénomènes de radiation découverts par le professeur Becquerel ». Marie Curie reste à ce jour la seule personnalité récompensée par le prix Nobel dans deux disciplines, ayant également obtenu celui de chimie en 1911.

Les cahiers de Marie Curie sont-ils radioactifs ?

Les expériences de Pierre et Marie Curie et celles qui suivirent sur les usages de la radioactivité, furent notées par le couple de scientifiques sur des cahiers et carnets de laboratoire. A l’époque, les effets nocifs de la radioactivité n’étaient pas encore connus et on manipulait sans précautions particulières les produits utilisés dans le cadre de ces expériences, qui, étant pulvérulents, peuvent laisser des traces partout : sur les tables de travail, sur les mains, sur les vêtements, sur le papier… Les pages des cahiers ayant été tournées et manipulées en même temps que les minerais, les archives autant que les objets présentent donc des traces de contamination.

Absorbées par le papier et les couvertures, notamment celles en tissu, les particules radioactives sont restées sur leurs écrits et y sont encore actives.

Les archives de Pierre et Marie Curie ont donc fait l’objet d’une évaluation par des experts en radioprotection dès leur entrée au département des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale en 1967. Passés par une procédure initiale de traitement adapté, protégés par des couvertures plastiques chaque fois que nécessaire, les volumes ne sont consultables que dans le cadre de demandes très particulières et selon un protocole de suivi très strict.

Leur exposition dans le Musée de la BnF a fait l’objet d’un contrôle et de mesures par Marc Ammerich, expert en radioprotection et ancien inspecteur nucléaire au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), afin de garantir la sécurité du personnel et du public.

Marc Ammerich a mesuré le débit d’équivalent de dose1, c’est-à-dire la dose de radiations reçue par unité de temps qui est mesurée en microsievert par heure2 (µSv/h). Nous sommes tous exposés tous les jours à une radioactivité « naturelle », qui vient des éléments naturels du sol et du ciel. Cette radioactivité « naturelle » peut se quantifier entre 4,5 et 6,5 millisieverts (mSv) par an, ce qui correspond en moyenne à environ 10 à 15 microsieverts (µSv) par jour (1 millisievert = 1 000 microsieverts). À titre de comparaison, la dose habituelle administrée lors d’une radiographie du thorax est de 20 microsievert (µSv).

Les mesures faites au niveau de la vitrine du musée de la BnF, dans laquelle deux cahiers de Marie Curie sont présentés, montre que quelqu’un qui resterait 10 minutes devant les cahiers exposés recevrait des radiations de l’ordre de 2 nanosieverts, c’est-à-dire 5 000 fois moins que la dose de radioactivité naturelle sur une journée (1 microsievert = 1 000 nanosieverts). Les carnets présentés dans le musée de la BnF ne comportent donc aucune radioactivité ajoutée à celle dite « naturelle ».

1 – Le débit d’équivalent de dose est la dose reçue par unité de temps (seconde, minute ou heure).

2 – L’unité retenue pour mesurer le débit de dose est le microsievert par heure (µSv/h), qui est le millième d’un millisievert.