���Nous ne pousserons pas plus loin les d�ductions

que permet de tirer le tableau des distances et des prix de transport des

houilles de Sarrebr�ck. Ce que nous avons dit suffit pour d�montrer que

l'int�r�t de la Compagnie de l'Est loin d'�tre en opposition, est au

contraire d'accord avec la construction du chemin de fer de Sarrebourg �

Sarreguemines. Ce chemin lui fournirait... une facilit� de plus pour lutter

contre la voie navigable pour le transport des houilles vers Lun�ville,

Blainville et les Vosges, dont le tonnage est aujourd'hui de 54^600 tonnes. Il

lui donnerait mieux qu'aucun autre trac� un moyen de lutter avec les canaux

pour le transport des houilles vers Avricourt, H�ming, Sarrebourg et Saverne,

dont la consommation, susceptible d'un accroissement consid�rable, est d�j�

aujourd'hui de 32,000 tonnes. Enfin il rendrait au chemin de fer la totalit�

des transports des houilles vers Dieuze que lui enl�vera le canal des Houill�res...

La consommation des houilles � Dieuze atteindra, en 1865, 27,000 tonnes. C'est

donc un trafic de 113,600 tonnes de houille, sur lequel, d�s � pr�sent et

sans pr�juger l'avenir, le chemin de la Sarre peut, � des titres divers et

dans des proportions variables, exercer une influence profitable � la fois aux

int�r�ts g�n�raux, � ceux des arrondissements de Lun�ville, Sarrebourg,

Saverne et Ch�teau-Salins, et � ceux de la Compagnie de l'Est.

���Cette question du transport direct des houilles vers Sarrebourg, sans �tre

aussi capitale qu'elle l'�tait � l'�poque des discussions qui ont pr�c�d�

la construction du Canal des Houill�res, est donc encore rest�e fort

importante et nous y voyons, tr�s-heureusement pour l'avenir du chemin de fer

de la Sarre, une convergence d'int�r�ts qui peut lui assurer, ind�pendamment

du concours du d�partement de la Moselle et des localit�s travers�es, le

concours de l'Etat, des d�partements de la Meurthe et du Bas-Rhin et de la

Compagnie de l'Est. �

La recette kilom�trique de la ligne de la Sarre bas�e sur le trafic actuel �tait

�valu�e par nous � 10,400 fr., d�s le d�but de l'exploitation. En portant

les frais d'exploitation � 8,500 fr. par kilom�tre, y compris les annuit�s n�cessaires

� la r�fection des voies et � l'amortissement du mat�riel roulant, il

devait rester une recette nette de pr�s de 2,000 fr. par kilom�tre. Dans ces

conditions et en pr�sence de la facilit� de construction de la ligne, nous

estimions � 57,000 fr. le montant de la subvention � fournir par les communes,

les d�partements et l'Etat conform�ment � la loi du 12 juillet 1865.

Le chemin de la Sarre offrait � la Compagnie de l'Est de tels avantages pour

soutenir la lutte contre la voie navigable, qu'il nous semblait que cette

Compagnie ne devait pas h�siter � en prendre la concession.

Mais l'espoir de lui conc�der aucune de nos lignes fut bient�t �vanoui.

Le Conseil d'administration de cette Compagnie s'exprimait ainsi dans l'assembl�e

g�n�rale des actionnaires du 28 avril 1865 :

���La situation qui nous est faite par la convention de 1863 vous est bien a

connue aujourd'hui : elle est telle que nous devons refuser absolument notre

participation � toute affaire nouvelle, quels que soient les avantages qu'elle

pr�sente, lorsque cette participation doit entra�ner un accroissement de notre

capital de premier �tablissement. �

La cr�ation des lignes d�partementales de la Meurthe n�cessitait, m�me dans

les conditions fort modestes de construction pr�vues aux avant-projets, un

apport de 2 � 3 millions de la part des compagnies qui en prendraient la

concession. Le concours de la Compagnie de l'Est aux d�penses de construction

�tait donc impitoyablement interdit.

Mais au moins, si l'on ne pouvait attendre d'elle des trait�s de concession,

peut-�tre �tait-il permis d'en attendre des trait�s avantageux

d'exploitation. En effets par les trait�s qu'elle avait pass�s avec les deux

lignes locales projet�es de Saint-Dizier � Vassy et de Charmes �

Rambervillers, elle apportait � ces deux lignes un concours effectif, non pas

dans les d�penses de construction, mais dans les d�penses, plus inqui�tantes

peut-�tre, de l'exploitation : pour la premi�re ligne, elle consentait �

faire l'exploitation � forfait au prix tr�s-mod�r� de 3,000 fr. par kilom�tre

pour des recettes ne d�passant pas 8,000 fr.; pour la seconde ligne, elle ne pr�levait

que 4,000 fr. tant que la recette ne d�passait pas 6,000 fr. Avec de pareilles

conditions, qui mettaient, il est vrai, la Compagnie de l'Est en perte sur le

compte sp�cial de la petite ligne, mais qui pouvaient lui laisser encore

cependant en fin de compte un b�n�fice r�sultant de l'accroissement du

traficj de la ligne principale, toutes nos lignes d�partementales, avec leurs

recettes de 6 � 7,000 fr., auraient eu la certitude de r�mun�rer

convenablement les capitaux qui s'y seraient engag�s, et le succ�s de leur

organisation n'e�t pas fait doute un moment.

Mais il fallut bient�t renoncer � voir la Compagnie de l'Est �tendre �

d'autres lignes d�partementales le b�n�fice des trait�s dont nous parlons.

Le ministre des finances ayant refus� de comprendre les comptes sp�ciaux qui r�sultaient

de leur application dans les comptes g�n�raux d'exploitation du nouveau r�seau

et de les faire ainsi profiter de la garantie de l'Etat, la Compagnie de l'Est d�clara

formellement ne plus vouloir renouveler de conventions de ce genre, et elle y

substitua le trait� d'exploitation � prix coulant, sur facture, qui fut

appliqu� tout d'abord au chemin d'int�r�t local de Colmar � Munster. Ce

dernier mode de trait� ne donnait aucun avantage � � ligne locale et lui

laissait toutes les chances de perte d'une exploitation isol�e, en conservant

� la grande ligne le b�n�fice complet et parfaitement certain de

l'accroissement de trafic qu'am�ne infailliblement tout affluent nouveau, La

Compagnie de l'Est offrait donc aux lignes nouvelles une tutelle sans

compensation et sans profit

La Compagnie de l'Est ne se bornait pas � d�cliner tout appui effectif � la

construction et � l'exploitation des lignes d�partementales ; mais encore elle

exprimait son peu de confiance dans leur succ�s, en termes qui eussent �t�

bien faits pour d�courager les hommes les plus convaincus de la n�cessit�

d'�tendre le r�seau des voies ferr�es :

���Les chiffres qui pr�c�dent montrent une fois d� plus combien �taient

illusoires les esp�rances fond�es sur l'exploitation des lignes d'Alsace, et

l'on voit que les d�penses faites par les particuliers, les communes, les d�partements

et l'Etat peuvent �tre consid�r�es comme devant rester longtemps encore compl�tement

improductives. � (Rapport � rassembl�e g�n�rale des actionnaires de l'Est

du 28 avril 1866.)

On ne pouvait plus manifestement d�cerner un brevet d'impuissance aux lignes

projet�es, et l'appr�ciation de la Compagnie de l'Est puisait une grande

autorit� dans l'exp�rience qu'elle venait de faire sur les embranchements

d'Alsace et sur plusieurs autres lignes analogues dont elle publiait les r�sultats.

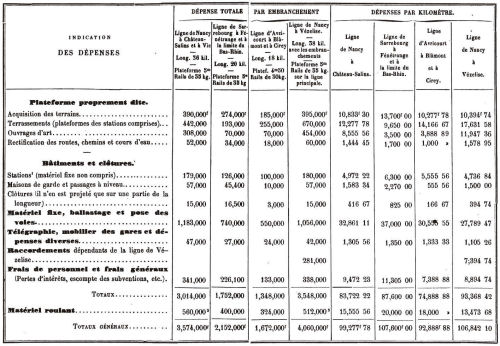

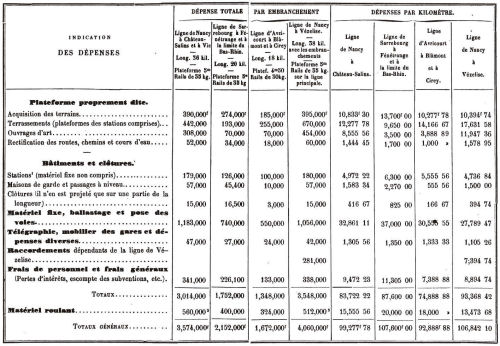

Le jugement prononc� par la Compagnie de l'Est heureusement n'�tait pas sans

appel. Il �tait bas� sur la comparaison de d�penses kilom�triques

d'exploitation �valu�es � 8,5000 fr., y compris les annuit�s relatives � la

r�fection de la voie et � la fourniture et � l'amortissement du mat�riel

roulant, avec des recettes qui variaient de 5,885 fr. � 7,966 fr. pour les

divers embranchements pris pour exemple. La d�pense kilom�trique �tait

difficile � contester ; quant aux recettes, les chiffres accus�s pr�sentaient

quelque chose d'artificiel ou m�me de fictif ; car si la Compagnie de l'Est,

qui ne pouvait �videmment modifier ses tarifs pour la comptabilit� des

embranchements et y appliquait purement et simplement les taxes extr�mement r�duites

de 3, 4 et 5 centimes de son r�seau principal, avait pu y adopter des tarifs

distincts de 8, 10 et 12 centimes, la recette nominale e�t singuli�rement

augment� (�tant admis, bien entendu, ce qui est � peu pr�s vrai pour des

embranchements de peu de longueur, qu'une pareille augmentation n'�tait pas de

nature � restreindre le trafic initial dans une proportion bien appr�ciable).

C'est ainsi que nous avons trouv� que la ligne d'Avricourt � Dieuze, dont la

recette kilom�trique, en 1865, figurait pour 5,846 fr. dans les statistiques de

l'Est, aurait rapport� 11,221 fr., si l'on avait appliqu� aux marchandises

un tarif moyen de 0,12 au lieu du tarif moyen de 0,05 r�sultant des comptes de

la Compagnie. L'utilit� d'un chemin de fer d'embranchement de faible longueur

n'est donc pas pr�cis�ment mesur�e par le chiffre de la recette, puisque

celle-ci peut varier dans une proportion tr�s-notable suivant le tarif que l'on

suppose, et qu'alors la comparaison avec le chiffre kilom�trique des d�penses

donnerait lieu � des cons�quences fort diff�rentes.

Quoi qu'il eu soit, on doit reconna�tre que les conditions, au milieu

desquelles le d�partement de la Meurthe allait faire appel aux capitalistes, n'�taient

pas aussi encourageantes qu'on aurait pu le d�sirer et allaient n�cessiter un

effort �nergique de la part des r�gions int�ress�es. Mais le terrain avait

�t� profond�ment remu� par les enqu�tes et parles discussions auxquelles

avaient donn� lieu les avant-projets ; le travail de persuasion des commissions

locales avait fait surgir de nombreuses sympathies et inspir� une confiance

croissante ; et enfin la perspective d'un succ�s possible, qui avait d�j�

stimul� les votes communaux, avait pr�par� les esprits � l'id�e de faire

concourir les capitaux du pays � la formation de soci�t�s concessionnaires.

Les quatre lignes en projet, qui, sans �tre compl�tement solidaires, avaient n�anmoins

jusqu'alors suivi simultan�ment une marche administrative commune, devaient �videmment

s�parer leur action, et aviser isol�ment au moyen de trouver un

concessionnaire acceptant les offres de subvention r�sultant des votes

communaux, des sacrifices des industriels et des propri�taires, du vote du

Conseil g�n�ral, et enfin du concours de l'Etat proportionnel aux concours

locaux et r�gl� par la loi du 12 juillet 1865.

Nous allons exposer, en suivant l'ordre chronologique des trait�s de

concession, comment, en moins de quatre mois, le d�partement �tait en mesure

de conc�der les quatre lignes.

[...]

1� Ligne de Sarrebourg � F�n�trange et � la limite du Bas-Rhin.

[...]

2� Ligne d'Avricourt � Bl�mont et a Cirey.

Cette ligne, de faible longueur, et se terminant en impasse au pied des

montagnes des Vosges, sans chance de prolongement, du moins au del� de Cirey,

pr�sentait essentiellement le caract�re d'un simple chemin de fer local, et n'�tait

pas de nature � tenter la sp�culation. L'appui de la Compagnie des glaces et

produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey lui �tait assur�; mais

l'int�r�t de cette puissante compagnie, quoique consid�rable, n'�tait pas

suffisant pour qu'elle consent�t � se charger seule de l'exploitation (1). De

m�me qu'on n'avait obtenu d'elle qu'un concours partiel dans la r�alisation

des subventions, de m�me on n'en devait attendre qu'une participation limit�e,

quoique vigoureuse, aux risques de la concession. Cette situation fut

parfaitement comprise par la r�gion int�ress�e, et lorsque sur l'initiative

d'un certain nombre d'hommes d�vou�s, industriels ou propri�taires, il fut

fait appel aux capitaux du pays pour constituer une soci�t� locale

d'exploitation, cet appel fut imm�diatement entendu; une certaine �mulation se

manifesta parmi les habitants, qui souscrivirent plus des deux tiers des

actions, comme s'ils avaient tenu � honneur de ne pas abandonner � la

Manufacture des glaces une influence pr�pond�rante dans la gestion du chemin

de fer.

La Soci�t� locale se forma au capital de 600,000 fr. divis� en 1,200 actions

de 500 fr. chacune, sous la d�nomination de Compagnie du chemin de fer d'Avricourt

� Bl�mont et � Cirey. Elle fut constitu�e par acte du 1er octobre 1867. Le

conseil d'administration fut compos� de sept membres (2), sous la pr�sidence

de M. Chevandier de Valdr�me, d�put� de l'arrondissement de Sarrebourg. Le si�ge

de la soci�t� fut �tabli � Bl�mont.

Les souscripteurs se r�partissaient ainsi qu'il suit :

Le trait� de concession fut sign� le 26 octobre 1867, par les repr�sentants

de la Compagnie et M. le Pr�fet de la Meurthe.

Seule, cette Compagnie d�clara se charger des achats de terrains. Les autres

Compagnies profit�rent au contraire de la facult�, que le Conseil g�n�ral

leur avait ouverte, de demander au d�partement d'acheter les terrains � ses

risques et p�rils et de les leur livrer.

3� Ligne de Nancy � V�zelise.

[...]

4� Ligne de Nancy � Ch�teau-Salins et � Vic.

[...]

----------

(1) Le tonnage de la manufacture de Cirey �tait en 1807 de 19,400 tonnes. La

compagnie des glaces est seule concessionnaire du chemin de fer de Chauny �

Sainl-Gobain de 15 kilom�tres, dans le d�partement de l'Aisne.

(2) Composition du Conseil d'administration : MM. Chevandier de Valdr�me,

administrateur de la Compagnie des glaces, d�put� de la Meurthe, pr�sident ;

Mathis de Grandseille, maire et industriel � Bl�mont, vice-pr�sident, Ducbamp,

propri�taire � Bl�mont; Collesson, ancien notaire et propri�taire � Gogney;

de KIopstein, propri�taire et maire au Val ; Mena, ancien notaire et maire �

Cirey, et Lagrange, directeur de la manufacture des glaces � Cirey.

CHAPITRE VI. - Am�liorations apport�es aux

conditions des avant-projets par les cahiers des charges des concessions.

Nous avons expliqu� plus haut comment, dans la r�daction des avant-projets, il

avait fallu surtout se pr�occuper de descendre les d�penses au niveau des

ressources fort modestes dont la r�alisation paraissait possible, et encore

cette r�alisation semblait-elle, en 1866, fort incertaine. Le pays, habitu�

jusque-l� � voir ex�cuter les chemins de fer par l'intervention exclusive et

toute-puissante de l'Etat, n'avait pas conscience de ses propres forces et

abordait avec m�fiance un probl�me compl�tement nouveau pour lui. Apr�s le

vote des subventions par le Conseil g�n�ral, la confiance dans le succ�s,

sans �tre encore absolue, grandissait, et la r�union, dans le d�partement m�me,

d'un fonds de pr�s de, 2 millions sous forme d'actions et d'obligations, en �tait

la preuve manifeste. Le concours de capitaux �trangers �tait un surcro�t de

ressources. Il devenait d�s lors possible d'apporter de notables am�liorations

aux conditions, �videmment fort imparfaites, des avant-projets: les

imperfections des trac�s, sous le rapport des courbes et des pentes, le faible

poids des rails auraient plac� nos lignes dans un �tat d'inf�riorit�, tol�rable

tant que le trafic f�t rest� dans les proportions modestes des d�but� de

l'exploitation, mais dont les inconv�nients se seraient accus�s de plus en

plus avec l'augmentation in�vitable du trafic. Ces imperfections auraient, de

plus, soulev� de s�rieuses objections lorsque se seraient pos�es les

questions des prolongements dont ces lignes sont susceptibles dans l'avenir.

[...]

Pour les lignes de Cirey et de V�zelise, r�duites aux ressources n�cessairement

moins �lastiques de soci�t�s locales, les cahiers des charges maintinrent les

imperfections, on devrait dire les hardiesses du programme des avant- projets.

L'article 8 du cahier des charges s'exprime ainsi pour les deux lignes :

���Les alignements seront raccord�s entre eux par des courbes dont le rayon ne

pourra �tre inf�rieur � 150 m�tres; une partie droite de 40 m�tres au moins

de longueur devra �tre m�nag�e entre deux courbes cons�cutives, lorsqu'elles

seront dirig�es en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et

rampes est fix� � 0,018 (pour la ligne de Cirey), � 0,020 (pour la ligne de V�zelise).

Une partie horizontale de 40 m�tres au moins devra �tre m�nag�e entre deux

fortes d�clivit�s cons�cutives, lorsque ces d�clivit�s se succ�deront en

sens contraire et de mani�re � verser leurs eaux sur le m�me point. �

La largeuf de la plateforme fut maintenue � 4,m50 et le poids des rails � 20

kilogrammes (1).

Nous verrons plus loin que la ligne de V�zelise a pu, � son tour, avec le

concours de la Soci�t� belge, perfectionner notablement les conditions de son

�tablissement, et prendre, comme l'embranchement de Nancy � Ch�teau-Salins et

� Vic, les allures des lignes du 3e r�seau de l'Etat; mais nous ne devons

pas anticiper sur l'ordre chronologique, et nous continuerons notre expos� en

ne parlant encore que des conditions ins�r�es dans le cahier des charges ;

elles offrent au moins ceci d'int�ressant qu'elles constituent un programme d�j�

tr�s-lib�ral admis par l'administration sup�rieure pour l'ex�cution des

lignes d'int�r�t local, et r�pondent � certaines questions pos�es par la

Commission d'enqu�te sur les travaux publics, institu�e par la d�cision imp�riale

du 2 mars 1870.

Dans le rapport que nous avons d� pr�senter au Conseil g�n�ral, � l'appui

de la demande de ratification des quatre trait�s de concession, nous avons d�

faire ressortir les modifications qui avaient �t� successivement introduites,

soit dans les conditions des avant-projets, soit dans les r�alisations des

subventions. Il fallait tenir compte aussi des d�penses suppl�mentaires impos�es

aux Compagnies en frais g�n�raux et en pertes d'int�r�ts, par suite de

l'adoption du syst�me qui consistait � confier � ces Compagnies l'ex�cution

de tous les travaux ; les avant-projets avaient suppos� que le d�partement se

chargerait de la construction de la plateforme, et que par cons�quent les

Compagnies concessionnaires, n'intervenant que pour poser les rails, n'auraient

� faire d'avances de fonds que dans la derni�re p�riode d'Etablissement du

chemin.

Les r�les (2) �taient au contraire intervertis; les compagnies devaient

commencer par engager leurs capitaux d�s l'origine des travaux, et ne

recevoir les subventions que dans la seconde p�riode de l'ex�cution, et m�me,

pour une partie, qu'apr�s l'ach�vement de la ligne. De l� r�sultait pour

les Compagnies une perte qui n'�tait pas moindre de 2 � ann�es d'int�r�ts.

Les modifications � faire subir aux estimations se r�sumaient ainsi qu'il suit

pour les quatre lignes :

Le Tableau r�capitulatif de la R�partition des voies et moyens demandait aussi

� �tre modifi� ainsi qu'il suit (Voir aux Annexes le d�tail de la r�partition

d�finitive des subventions par ligne, par provenance et par annuit�s) :

Ce tableau r�capitulatif modifi� nous autorisait � terminer notre rapport du

18 janvier 1868 par un r�sum� g�n�ral de la situation, dans lequel il �tait

permis d'exprimer une satisfaction bien l�gitime du r�sultat obtenu. Nous

reproduisons ici ce r�sum�.

���Le tableau r�capitulatif qui pr�c�de met en relief les r�sultats fort

satisfaisants que nous allons indiquer : le r�seau d�partemental primitivement

pr�vu (on sait que la propri�t� en fait retour au d�partement apr�s

l'expiration des concessions) se trouve agrandi de 7 kilom�tres; en outre,

les lignes de la Sarre, de Cirey et de Ch�teau-Salins acquerront une valeur en

capital plus grande par l'am�lioration du trac� ou la plus grande solidit�

des voies; enfin le d�partement qui devait, d'apr�s les pr�visions des avant-

projets, construire la plateforme par assimilation � ce que l'Etat a fait sur

les grandes lignes, en vertu de la loi du 11 juin 1842, s'est soustrait aux �ventualit�s

de la construction ; et, malgr� la r�alisation de ces avantages

incontestables, sa part contributive est moindre de 95,000 fr. que le chiffre

port� dans les avant-projets et dans la Note publi�e par la Commission

centrale, le 28 novembre 1866.

���Ces r�sultats ne peuvent manquer d'appeler l'attention, si l'on veut bien se

reporter � la brochure que l'Ing�nieur soussign� a publi�e au commencement

de 1866 sur la question des chemins de fer d�partementaux de la Meurthe, et

dans laquelle le concours du budget d�partemental �tait �valu�, pour le r�seau

qui fait l'objet des quatre trait�s, � 2,700,000 fr., et surtout, si on se r�f�re

�galement au rapport pr�sent� par M. l'Ing�nieur en chef Guibal au Conseil

g�n�ral, le 24 ao�t 1866, et dans lequel il avait jug� prudent de pr�parer

les esprits � un sacrifice de 3,000,000 fr. sur le m�me budget. ...

���Avant de terminer ce rapport, l'Ing�nieur soussign� rappellera aussi que,

dans l'origine, il avait �t� question d'un, d�lai de 10 ann�es pour ex�cuter

le r�seau ; on a ensuite parl� de mettre 5 ann�es � le construire, ou du

moins 4 ann�es � ex�cuter les travaux et une ann�e � liquider les d�penses,

et c'est dans cette pr�vision que l'on a divis� en 5 annuit�s les subventions

des diverses provenances. Aujourd'hui que les quatre trait�s de concession sont

conclus, les int�ress�s commencent � s'impatienter de d�lais aussi longs et

expriment le d�sir de voir livrer les lignes beaucoup plus t�t � la

circulation. On ne doit pas se dissimuler qu'une acc�l�ration sensible dans la

marche des travaux imposeraient aux Compagnies des frais d'escompte pour les

derniers termes des subventions, et par suite, une augmentation de d�penses de

premier �tablissement. On pressent n�anmoins un entra�nement auquel les

Compagnies concessionnaires auront de la peine � r�sister. Mais c'est encore l�

une aggravation de charges � laquelle le d�partement �chappera, quoique les

populations soient appel�es, dans ce cas � jouir plus t�t des avantages que

les nouvelles voies vont leur offrir. �

----------

(1) Le chemin de fer d'Avricourt � Bl�mont et � Cirey est ouvert � la

circulation depuis le 26 avril 1870. Notre intention est de faire conna�tre

bient�t les conditions dons lesquelles ce chemin de fer a �t� construit cet

est exploit�; il est le seul qui reste �tabli a peu pr�s d'apr�s les

conditions �conomiques et les principes pos�s par le programme primitif. Il

offre � ce point de vue un certain int�r�t. Et encore, les subventions r�alis�es

en faveur de cette ligne ayant d�pass� de 215,000 fr. le montant des pr�visions,

on en a profit� pour am�liorer certaines parties du trac� : on a supprim�

deux courbes de 150 m�tres en pleine voie. On a, en outre, port� le poids des

rails � 30 kilogrammes pour permettre de tirer parti de la machine de r�serve

que la Compagnie de l'Est entretenait d�j� � Avricourt pour la ligne de

Dieuze. On a n�anmoins conserv� pour l'exploitation un type sp�cial de

machines-tender dont le poids est de 8,500 kilogrammes par essieu.

(2) Sauf pour les acquisitions du terrains des trois lignes de F�n�trange, Ch�teau-Salins

et V�zelise.

CHAPITRE VII. - Cahiers des charges annex�s aux

trait�s de concession.

Nous avons indiqu� dans le chapitre pr�c�dent les conditions techniques

auxquelles les trac�s se trouvaient assujettis. La latitude la plus grande �tait

laiss�e aux Soci�t�s locales � ressources limit�es : les conditions fort

lib�rales de courbes et de d�clivit�s �taient calqu�es sur les indications

m�mes du relief du sol que les trac�s devaient � peu pr�s �pouser, de mani�re

� descendre au minimum de terrassements. La largeur de la plateforme, le faible

poids des rails �taient r�duits au strict n�cessaire, et nous avons d�j� vu

que la ligne de Cirey, dont les voies et moyens s'�taient accrus de 200,000

fr., s'�tait d�cid�e � augmenter le poids de ses rails.

Les autres conditions des cahiers des charges avaient �t� r�dig�es dans le m�me

esprit : elles apportaient de notables adoucissements aux r�gles impos�es aux

grands chemins de fer par les cahiers des charges des concessions de l'Etat.

Sous ce point de vue encore, les chemins de fer de Cirey et de V�zelise ont �t�

trait�s plus lib�ralement que les deux autres.

La loi du 12 juillet 1865 donne aux pr�fets la facult� de dispenser les

Compagnies de poser des cl�tures sur tout ou partie des chemins de fer d'int�r�t

local. Ils peuvent �galement les dispenser d'�tablir des barri�res au

croisement des chemins peu fr�quent�s. Ces mesures recevront une application

plus ou moins �tendue sur les chemins de fer d�partementaux de la Meurthe,

suivant leur degr� d'importance (1).

La ligne de la Sarre comporte trois classes de voyageurs. Le nombre de, trains

de voyageurs desservant toutes les stations et haltes, devra �tre de trois au

moins par jour dans chaque sens. Ces trains pourront �tre mixtes.

Sur la ligne de Nancy � Ch�teau-Salins et � Vic, le nombre des classes de

voyageurs est �galement de trois ; mais, tant que ce chemin ne sera pas prolong�;

la Compagnie concessionnaire a la facult� de composer ses trains avec des

voitures de 2e et de 3e classe seulement. Le nombre des trains de voyageurs ou

trains mixtes, desservant toutes les stations et haltes, sera au moins de trois

par jour. Toutefois, la Compagnie pourra �tre autoris�e � transformer dans

chaque sens un de ces trois trains en un train direct ne desservant que les

stations ou haltes principales.

Sur les lignes de Cirey et de V�zelise, deux classes (2) de voyageurs seulement

sont impos�es dans le but de diminuer le poids mort des trains. Le ligne de

Cirey n'est tenue qu'� faire deux trains (3) de voyageurs ou mixtes dans chaque

sens. Pour la ligne de V�zelise, le nombre des trains de voyageurs (ou mixtes)

desservant toutes les stations et haltes sera au moins de trois par jour dans

chaque sens; toutefois, le nombre de ces trains pourra �tre r�duit � deux

dans chaque sens, si le revenu net de l'exploitation est inf�rieur, et tant

que ce revenu sera inf�rieur, � quatre pour cent du capital effectif d�pens�

par la Compagnie concessionnaire, sous forme d'actions et d'obligations. La

Compagnie de V�zelise pourra, d'ailleurs, �tre autoris�e par le Pr�fet �

transformer dans chaque sens un des trois trains obligatoires en un train

direct, ne desservant que les stations ou haltes principales.

Les taxes relatives au transport des voyageurs et des marchandises sont les m�mes

sur les lignes de la Sarre et de Ch�teau-Salins que sur les chemins de fer de

l'Etat.

Elles sont plus �lev�es pour les deux autres lignes. La possibilit� d'�tablir

de hauts tarifs est une condition capitale pour les lignes � faible trafic, au

moins au d�but de leur exploitation. Il convient de leur laisser une grande

latitude � cet �gard, sauf � elles, quand leur existence est assur�e par des

recettes suffisantes, � abaisser progressivement les taxes, soit pour d�velopper

les transports, soit pour reprendre, quand leur int�r�t l'exige, des

marchandises que la concurrence du camionnage leur enl�ve.

Le tableau comparatif ci-apr�s donne les taxes (p�age et transport) que les

Compagnies sont autoris�es � percevoir. En regard se trouvent les tarifs des

lignes de l'Etat.

Les stipulations relatives aux services publics ont �t� formul�es de mani�re

� diminuer les charges des Compagnies concessionnaires.

La r�duction de taxe accord�e aux militaires n'est que de moiti�, au lieu d'�tre

du quart, comme sur les lignes de l'Etat.

L'obligation de mettre � la disposition de l'administration des postes un train

sp�cial pour le transport des d�p�ches, n'existe pas. Les Compagnies sont

tenues seulement de r�server gratuitement � la poste un compartiment de 2e

classe dans les trains ordinaires.

La clause impos�e aux grandes Compagnies de s'entendre avec tout propri�taire

de mines ou d'usines qui voudrait �tablir un embranchement particulier, devait

naturellement �tre reproduite pour les lignes d'int�r�t local, appel�es,

plus encore que les grandes lignes, � rechercher et � recevoir tout le trafic

qu'elles peuvent rencontrer sur leur parcours. Pour les deux lignes de Cirey et

de V�zelise, on a en outre ins�r� la clause ci-apr�s, dans le double but de

donner aux Compagnies concessionnaires le moyen d'accro�tre leurs recettes et

d'�tablir une diff�rence �quitable entre les usines qui avaient fait de

grands sacrifices pour la construction du chemin de fer, et celles qui n'y

avaient pas contribu� :

���La Compagnie percevra en outre, pendant un d�lai de (5 ans pour la ligne de

Cirey, et 10 ans pour la ligne de V�zelise) un droit d'embranchement fixe de (0

fr. 20 par tonne pour Cirey, et 0 f. 30 par tonne pour V�zelise); le d�lai de

5 ou 10 ans courra du jour o� la circulation sur l'embranchement aura �t�

autoris�e parle Pr�fet; seront exempts de ce droit les propri�taires de mines

ou d'usines qui auront contribu�, par une subvention agr��e par le Pr�fet,

� la construction du chemin de fer. �

Les lignes de la Sarre et de Ch�teau-Salins paient au d�partement un

abonnement de 50 fr. par an, par kilom�tre de chemin de fer conc�d�, pour les

frais du contr�le de la construction et de l'exploitation. Cette charge n'a pas

�t� impos�e aux deux autres lignes.

La dur�e des concessions est de 99 ans, savoir :

Ligne de la Sarre, du 1er juillet 1871 au 30 juin 1970.

Ligne de Ch�teau-Salins, id. id.

Ligne de Cirey. du 1er juillet 1871 au 30 juin 1970.

Ligne de V�zelise, du 1er janvier 1873 au 31 d�cembre 1972.

Le d�partement, auquel la propri�t� des quatre lignes doit faire retour �

l'expiration des concessions, s'est r�serv� le droit de racheter ces

concessions apr�s les 15 premi�res ann�es d'exploitation. Pour r�gler le

prix du rachat, on rel�vera les produits nets annuels obtenus par la Compagnie

pendant les sept ann�es qui auront pr�c�d� celle o� le rachat sera effectu�

: on d�duira le produit net des deux plus faibles ann�es et l'on �tablira le

produit net moyen des cinq autres ann�es. Le produit net moyen formera le

montant d'une annuit� qui sera due et pay�e � la Compagnie pendant chacune

des ann�es restant � courir sur la dur�e de la concession. Dans aucun cas, le

montant de l'annuit� ne sera inf�rieur au produit net de la derni�re des sept

ann�es prises pour terme de comparaison. Ces conditions de rachat sont

identiques � celles qui ont �t� pr�vues pour les chemins de fer de l'Etat.

Les d�lais d'ex�cution sont : de deux ans apr�s la livraison des terrains �

la Compagnie par le d�partement, pour les lignes de la Sarre et de Ch�teau-Salins;

de trois ans apr�s la date du d�cret d�claratif d'utilit� publique, pour la

Compagnie du chemin de fer d'Avritourt � Cirey (4), qui achetait elle-m�me ses

terrains ; et enfin de trois ans apr�s la livraison des terrains par le d�partement,

pour le chemin de fer de V�zelise.

----------

(1) Sur la ligne de Cirey, ouverte, comme nous l'avons dit, � l'exploitation,

des cl�tures sont pos�es sur un dixi�me environ de la longueur du chemin, le

long des fortes tranch�es et aux abords des stations et lieux habit�s, et 28

passages � niveau pour voitures sur 33 sont dispens�s de barri�res.

(2) Ces deux classes �quivalent comme confortable aux 2e et 3e classes des

chemins de fer de l'Etat. Les compagnies locales sont autoris�es �

introduire dans leurs trains une hors-classe qui pourrait r�pondre � la 1re

classe des grandes lignes. Jusqu'� pr�sent sur la ligne de Cirey, il n'y a que

deux classes dans les trains ordinaires. Dans les circonstances exceptionnelles

on peut emprunter des voitures de 1re classe � l'Est, et les faire circuler

comme hors-classe.

(3) La r�duction du nombre des trains � deux est �minemment contraire �

l'essence m�me des chemins de fer d'int�r�t local, et nous avions, dans notre

brochure de 1866, �mis l'opinion qu'il fallait, au contraire, pour nos chemins

multiplier les trains avec emploi de machines l�g�res. Cette clause a fait

l'objet de vifs d�bats : les repr�sentants de la compagnie locale se pr�occupant

outre mesure des d�penses d'un train suppl�mentaire, repouss�rent �nergiquement

l'obligation de faire un troisi�me train que les ing�nieurs du d�partement et

plusieurs membres du Conseil g�n�ral voulaient leur imposer. On n'insista pas

et on laissa la compagnie concessionnaire juge de ce qui pouvait le mieux

convenir aux int�r�ts des habitants du pays qui �taient en m�me temps ses

actionnaires. La pr�f�rence que nous avons, non sans peine, d�termin� depuis

la compagnie locale � donner aux machines l�g�res pour son exploitation,

avait pour cons�quence l'adoption de trois trains au moins pour suffire au

trafic des marchandises. Bien plus, l'exploitation, commenc�e depuis quelques

mois, se fait avec quatre trains dans chaque sens, et jusqu'� pr�sent l'exp�rience

parait d�montrer qu'il n'y a pas lieu d'en diminuer le nombre, dans la saison

d'�t� du moins.

(4) L'ouverture de cette ligne a eu lieu le 26 avril 1870, c'est-�-dire 15 mois

avant l'expiration du d�lai prescrit qui �tait le 26 juillet 1871.

CHAPITRE VII - Ratification des trait�s par le

Conseil g�n�ral et obtention des d�crets d�claratifs d'utilit� publique.

Dans sa session extraordinaire des 20 et 21 janvier 1868, le Conseil g�n�ral

du d�partement ratifia les quatre trait�s.

Il subordonna naturellement cette ratification :

1� A l'obtention d�finitive des subventions de l'administration foresti�re;

2� A l'allocation des subventions mises � la disposition de

l'administration des travaux publics, sur les fonds du Tr�sor, par la loi du

12 juillet 1865;

3� A la condition que les subventions de l'administration foresti�re et de

l'administration des travaux publics seraient mises � la disposition du d�partement

dans des d�lais au moins aussi rapproch�s que ceux qui avaient �t� pr�vus.

L'instruction de cette laborieuse affaire �tait termin�e dans le d�partement.

Il y avait encore � traverser, avant la d�claration d'utilit� publique, le

double examen du minist�re des travaux publics et du minist�re de l'int�rieur;

le minist�re de la guerre avait �galement � �mettre son avis, au point de

vue des int�r�ts de la d�fense, int�r�ts fort s�rieux dans la vall�e de

la Sarre et dans la vall�e de la Seille.

Les conditions techniques des avant-projets �taient tellement �loign�es des

conditions des lignes de l'Etat, qu'elles furent l'objet de vives critiques au

Conseil g�n�ral des ponts et chauss�es; on reconnut, toutefois, qu'il �tait

bon de laisser, si ce n'est une ind�pendance compl�te, au moins une latitude

tr�s-grande aux programmes des chemins de fer d�partementaux, et nos cahiers

de charges furent maintenus. Nous avons d�j� vu qu'avec l'accroissement des

ressources affect�es � nos chemins, �tait n�e tout naturellement l'id�e de

faire dispara�tre, ou du moins d'att�nuer proportionnellement les

imperfections du programme �conomique primitif.

Trois d�crets du 26 juillet 1868 d�clar�rent d'utilit� publique les trois

lignes d'Avricourt � Bl�mont et � Cirey, de Nancy � Ch�teau-Salins et �

Vic, et de Nancy � V�zelise, et allou�rent d�finitivement � ces lignes les

subventions pr�vues sur les fonds du Tr�sor.

Une loi du 10 ao�t 1868 autorisa le d�partement � contracter un emprunt de

1,638,908 fr. aff�rent � ces trois m�mes lignes.

La ligne de Sarrebourg � F�n�trange et � la limite du Bas-Rhin, dont

l'instruction avait �t� retard�e � cause des questions complexes que

soulevait, au point de vue militaire, son prolongement � travers les d�partements

du Bas-Rhin et de la Moselle, ne fut d�cr�t�e que le 11 octobre 1868, et une

loi du 27 mars 1869 autorisa, pour cette ligne, l'emprunt d�partemental de

389,033,fr. qui compl�tait, avec le pr�c�dent, l'emprunt total de 2,027,941

f. vot� par le Conseil g�n�ral pour l'ensemble des quatre lignes.

Ainsi se terminait la longue s�rie des formalit�s, apr�s lesquelles il �tait

enfin permis au d�partement et aux Compagnies concessionnaires de mettre la

main � l'oeuvre. La marche vers le but d�finitif avait �t� lente, mais

toujours progressive et s�re. Les voies et moyens �taient r�alis�s d'une

mani�re s�rieuse, sans recours aux proc�d�s financiers plus ou moins

aventureux dont on voit aujourd'hui se renouveler le scandale, et le paya avait

fait preuve d'une �nergie et d'une vitalit� dont peu d'exemples ont encore �t�

donn�s; il ne s'�tait laiss� d�courager ni par les appr�ciations d�daigneuses

qui taxaient les d�partements d'impuissance, ni par les �v�nements politiques

qui avaient presque amen� la guerre � nos portes en 1867; et apr�s deux ann�es

d'efforts pers�v�rants, il apportait � l'ex�cution d'un r�seau �minemment

rationnel de 112 kilom�tres, le concours de ses deniers pour un chiffre qui n'�tait

pas moindre de 5,772,4.00 fr., savoir :

Communes 746,900 fr.

Service vicinal 110,100 fr.

Propri�taires et industriels (1) 523,000 fr.

Budget d�partemental 2,450,000 fr

Actions 1,241,000 fr.

Obligations 701,400 fr.

Total �gal 5,772,400 fr.

Soit, par kilom�tre, 51,500 fr.

Il serait peul-�tre juste de comprendre, en fait comme en droit, parmi les

ressources locales, la subvention allou�e par l'administration foresti�re �

titre de propri�taire des for�ts domaniales situ�es dans le d�partement. Le

total s'�l�verait alors � 6,143,000 fr., soit 54,800 fr. par kilom�tre.

La Meurthe est, par l'importance de sa population, par l'�tendue de son

territoire, par le chiffre de son centime additionnel, le type du d�partement

moyen. Sa configuration topographique, qui correspond � la partie de l'�chelle

g�ologique commen�ant au gr�s vosgien et finissant au terrain oolithique

moyen, pr�sente �galement un ensemble de difficult�s moyennes pour l'ex�cution

de chemins de fer. Enfin, dans la r�partition des chemins de fer conc�d�s par

l'Etat, le d�partement de la Meurthe figure pour 251 kilom�tres, c'est-�-dire

pour un chiffre peu diff�rent de la moyenne.

L'exp�rience qui vient d'y �tre tent�e avec succ�s, et qui a montr� l'�lasticit�

des ressources locales, lorsqu'on fait un appel pers�v�rant � l'initiative et

a l'�nergie des int�ress�s eux-m�mes, peut donc avoir un c�t� instructif

pour les autres d�partements. Elle est, en tout cas, une preuve nouvelle qu'en

mati�re de chemins de fer secondaires, comme pour bien d'autres int�r�ts d'un

ordre plus �lev�, on ne doit pas s'effrayer et l'on peut beaucoup attendre

pour l'avenir des salutaires excitations d'une d�centralisation franche et lib�rale,

aid�e, mais non �touff�e par la tutelle de l'Etat.

----------

(1) Non compris le concours de 371,000 fr. de l'administration foresti�re

pour les for�ts domaniales int�ress�es � la construction des chemins de fer.

CHAPITRE IX. - Questions incidentes soulev�es �

propos du chemin de fer de Nancy � Ch�teau-Salins, et modifications apport�es

� l'organisation du chemin de fer de Nancy � V�zelise. - Estimation d�finitive

des d�penses d'ex�cution.

[...]

[...]

ANNEXE N� 1.

[...]

ANNEXE N� 2.

[...]

ANNEXE N� 3.

Tableau g�n�ral des subventions affect�es � l'ex�cution des chemins de

fer d'int�r�t local de Sarrebourg � F�n�trange (avec prolongement jusqu'�

la limite du Bas-Rhin), Avricourt � Bl�mont et � Cirey, Nancy � V�zelise,

Nancy � Ch�teau-Salins et � Vic, et mode de r�alisation de ces subventions

[...]

2� Chemin de fer d'Avricourt � Bl�mont et � Cirey.

D�pense laiss�e, par le trait� de concession, � la charge du d�partement,

des communes et des int�ress�s, 1,033,000 fr.

|