Épisode 1/13 : Présentation - La littérature et ses théoriciens

Du structuralisme de Roland Barthes au post-formalisme de Mikhaïl Bakhtine, en passant par la narratologie de Gérard Genette ou l'herméneutique de Paul Ricœur, cette Nuit "La littérature et ses théoriciens" explore l'univers complexe et passionnant de la critique littéraire du 20e siècle en France.7 sept.

•

4 min

- Qu'est-ce que la "nouvelle critique" ? Comment se confronte-t-elle à la critique dite traditionnelle ? En 1964, l'émission "Tribune des critiques" propose un débat en deux volets. Dans cette première partie, Roland Barthes, Luc Estang et Pierre-Henri Simon débutent leur réflexion sur la question...

7 sept.

•

31 min

- Pluralité des critiques, langage, psychanalyse... En quoi la "nouvelle critique" se distingue-t-elle de la critique classique ? En 1964, dans la deuxième partie du débat de la "Tribune des critiques", Roland Barthes, Luc Estang et Pierre-Henri Simon continuent à confronter leurs points de vue...

7 sept.

•

27 min

Épisode 4/13 : Paul Ricœur : "La littérature est une interprétation constructive de l'existence"

Les rapports complexes entre le texte et le monde... Comment définir la poétique structurale de Gérard Genette ? Et la théorie herméneutique du philosophe Paul Ricœur ? En 1987, dans l'émission "Répliques", Alain Finkielkraut propose aux deux hommes de confronter leur approche de la littérature.7 sept.

•

47 min

- Peut-on parler d'une science de la littérature ? Quels regards porter sur les genres littéraires ? Sur le texte mythique ? En 1969, dans l'émission "Sciences humaines : recherches actuelles", les critiques littéraires Tzvetan Todorov, Michel Zéraffa et Jean Laude se penchent sur ces questions...

7 sept.

•

47 min

- En quoi la critique est-elle devenue une œuvre de création à part entière ? En 1967, dans l'émission "Dix ans de création dans les lettres et les arts", les critiques littéraires Roland Barthes, Matthieu Galey, Robert Kanters et le journaliste Jean-François Revel débattent sur le sujet...

7 sept.

•

46 min

- Pourquoi lisons-nous des romans ? Pourquoi en écrit-on ? En 1972, dans l'émission "Tribune des critiques", Marthe Robert nous présente son ouvrage "Roman des origines et origines du roman" conçu à partir d'une étude de Freud. Un parallèle étonnant entre la littérature et la psychanalyse...

7 sept.

•

32 min

- Énonciation, intersubjectivité, intertextualité, analyse psychanalytique et linguistique de la lecture... Tels étaient les thèmes de ce cinquième et dernier entretien de la série consacrée à Roland Barthes, produite par Georges Charbonnier et diffusée en 1967 sur France Culture.

20 janv. 2019

•

21 min

- "Le Degré zéro de l'écriture" de Roland Barthes est l'œuvre qui a pesé le plus fort sur la création littéraire de ces dernières années et même sur tout le destin de la littérature à venir" annonce Cella Minart en 1972 dans l'émission "Format de poche". L'auteur en personne nous présente son ouvrage.

7 sept.

•

16 min

- Fiction, intertextualité, disparition du personnage... Dans les années 1950, le Nouveau Roman bouleverse le paysage littéraire. En quoi se distingue-t-il du roman traditionnel ? En 1971, dans l'émission "Arcane 71", l'écrivain Jean Ricardou nous présente quelques-unes de ses particularités.

7 sept.

•

31 min

Georg Lukács, sociologue de la littérature

Pour le penseur Georg Lukács, les écrivains Balzac, Dickens ou Tolstoï sont avant tout des observateurs de la société. Pierre Barbéris et Jacques Brun éclairent la pensée du théoricien marxiste dans le 3e volet de cette série de Jacques Munier dans "Les Chemins de la connaissance", en 1985.7 sept.

•

28 min

- Comment définir le formalisme russe ? En quoi ce courant, constitué de linguistes et de théoriciens de la littérature, révolutionna le domaine de la critique littéraire ? En 1966 dans l'émission "Tribune des critiques", Tzvetan Todorov nous présente sa "Théorie de la littérature" sur ce mouvement.

7 sept.

•

33 min

- Que sait-on de Mikhaïl Bakhtine ? Quelle place occupe son œuvre dans la littérature russe ? En 1970, dans l'émission "Le regard et la lecture", Michel Zéraffa et les spécialistes Julia Kristeva et Michel Beaujour s'intéressent à ce théoricien réputé pour ses travaux sur Dostoïevski et Rabelais.

9 sept. 2022

•

45 min

À propos de la série

Par Mathias Le Gargasson. Au 20e siècle de nouvelles critiques et théories littéraires se développent, faisant évoluer le langage, la forme, la lecture et le rapport à l'œuvre. Cette Nuit "La littérature et ses théoriciens" explore les travaux et les courants de pensée d'éminents critiques français.

Lorsque nous lisons un livre, nous n'avons besoin de rien d'autre. La littérature, reconnue comme l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles nous conférons une valeur esthétique, permet de s'échapper du réel. Elle ne compose bien sûr pas sans cette réalité : elle s'en inspire, emprunte ses mots marqués par des siècles et des siècles de fluctuations sémantiques et historiques. Mais elle crée aussi de nouveaux mondes, de nouveaux univers qui permettent au lecteur d'oublier et surtout de s'oublier. Laisser pénétrer une voix narrative dans son esprit, c'est aussi peut-être l'une des seules façons de vaincre le solipsisme, de sortir de soi-même et de devenir autre. C'est ce mécanisme qu'exploite et expose Michel Butor dans La Modification, ouvrage essentiel du Nouveau Roman. En remplaçant le "je" de la narration par un "vous" étrange et troublant, l'expérience de la lecture se retrouve d'autant plus complexe et désarçonnante. Les récits et les souvenirs du personnage principal se remémorent sa trajectoire vitale jusqu'à ce voyage en train vers Rome, venant se mêler à travers l'utilisation de ce "vous" à la vie personnelle du lecteur.

Le critique et le théoricien de la littérature

L'histoire de notre littérature est remplie d'expériences en tout genre, de prises de risques considérées à l'époque comme radicales, qui bouleversent entièrement la trajectoire des pratiques d'écriture. L'on peut penser au Don Quichotte de Miguel de Cervantès, où sous couvert d'une parodie du roman chevaleresque est introduit un personnage à la profondeur psychologique encore jamais vue, et où la tension entre le réel et le fantasmé, la folie et l'extralucidité n'a jamais été aussi vive.

Mais pour constater ces évolutions, pointer ces phénomènes textuels non identifiés, assimiler par des concepts et des systèmes le fonctionnement de ces œuvres, il faut des spécialistes de la littérature. Des experts dont le rôle serait non seulement de comprendre et de faire comprendre les œuvres, mais aussi d'en tirer les conclusions théoriques générales. C'est là qu'entrent en scène les critiques et les théoriciens de la littérature. Si un même auteur endosse parfois les deux rôles, ces deux pratiques semblent cependant bien distinctes. Le critique écrit, juge, décortique une œuvre précise comme dans le Sur Racine de Roland Barthes ou La Transparence et l'obstacle de Jean Starobinski. Des ouvrages comme Les Figures de Gérard Genette ou encore l'Esthétique de la création verbale de Mikhaïl Bakhtine trouvent leur place, eux, au sein des livres théoriques. Car bien qu'évoquant une myriade d'œuvres littéraires, le propos central consiste à proposer des hypothèses théoriques générales sur la littérature et son fonctionnement. Une distinction parfois un peu floue et contestable que cette Nuit thématique ne s'évertuera pas à creuser.

Plusieurs théories de la littérature

Cette sélection d'archives offrent l'occasion de découvrir la richesse et la profondeur de la théorie de la littérature et les débats parfois mouvementés qui l'animent. Ancienne critique contre "nouvelle critique", structuralisme contre approche biographique, formalisme russe, critique marxiste de notre rapport esthétique à l'objet littéraire, c'est une diversité foisonnante de théories qui sont émises au sujet de cet objet littéraire. L'occasion de rappeler également le rapport complexe, parfois paradoxal, entre la littérature et le monde. Un monde qu'elle combat et qu'elle reflète dans le même mouvement, dans des démarches tantôt inconscientes tantôt volontairement réflexives.

Le rapport du texte au monde

Mais que répondre à ceux qui voient la théorie littéraire comme le parent pauvre de la philosophie, comme une pensée s'appliquant à un domaine étroit, à un refus de penser le monde ? Tout d'abord : la théorie littéraire pense toujours, inévitablement, le rapport du texte au monde. En 1987, dans l'émission "Répliques", le philosophe Paul Ricœur et le critique et théoricien Gérard Genette proposent un échange passionnant sur le rôle de cette littérature comme une interprétation constructive de notre existence.

Mais aussi, la théorie littéraire et la critique sont des actes de création en soi. Des processus créatifs qui augmentent le monde, élargissent l'espace de pensée des lecteurs et changent radicalement notre expérience de la lecture. Si la littérature modifie notre perception du monde, la théorie littéraire rajoute une médiation supplémentaire, des grilles de lectures nouvelles, étudie la façon dont les signes fonctionnent et nous affectent en tant que lecteurs, créateurs et êtres humains. Mais ce sont les théoriciens et critiques qui nous l'expliquent le mieux. Les propos érudits de Roland Barthes, Gérard Genette, Marthe Robert, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva ou encore Jean Ricardou, nous permettent de percevoir la dimension, la richesse et l'absolue nécessité de la critique et de la théorie dans notre littérature contemporaine.

Un programme d'archives proposé par Mathias Le Gargasson dans "Les Nuits de France Culture".

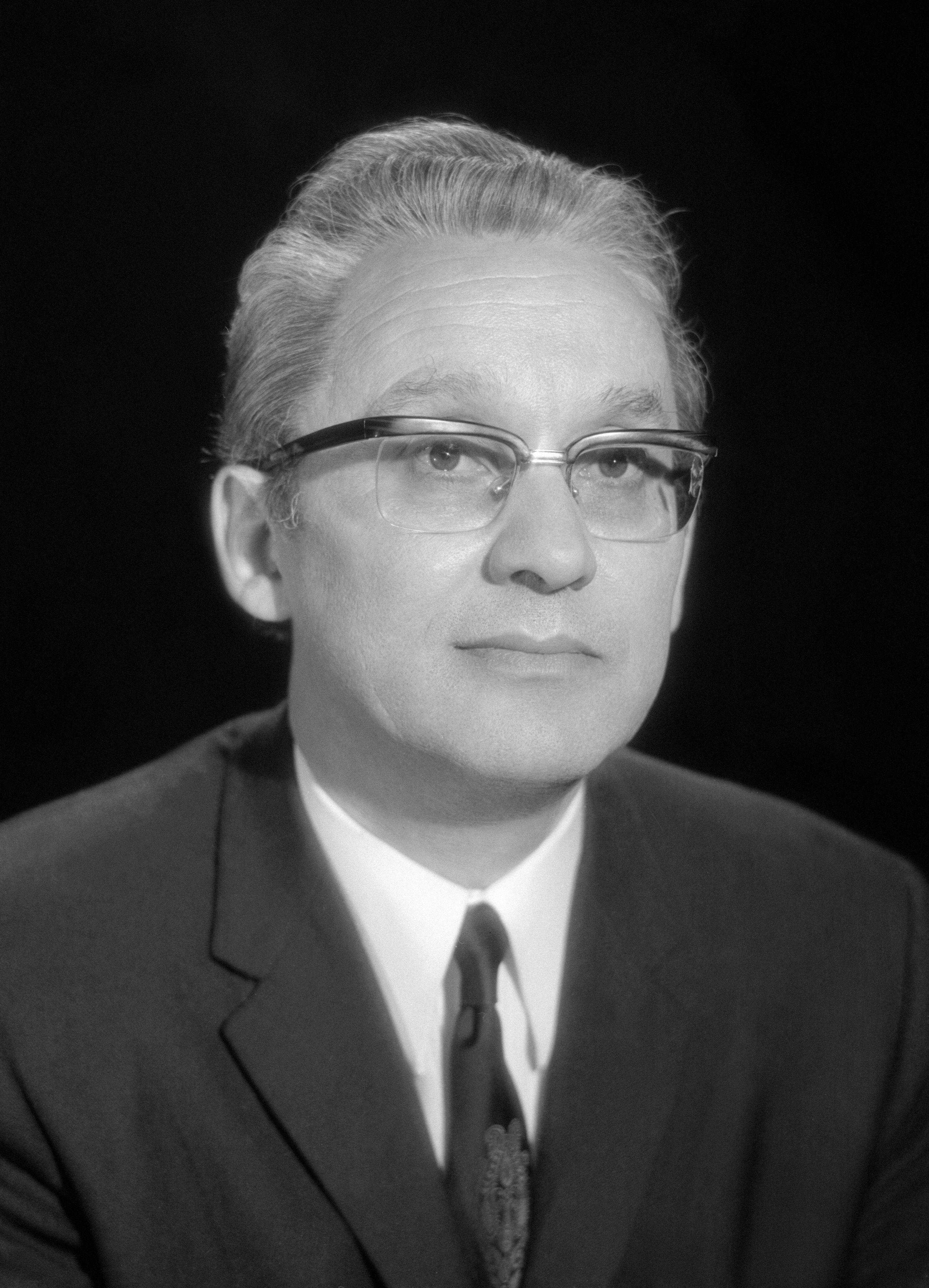

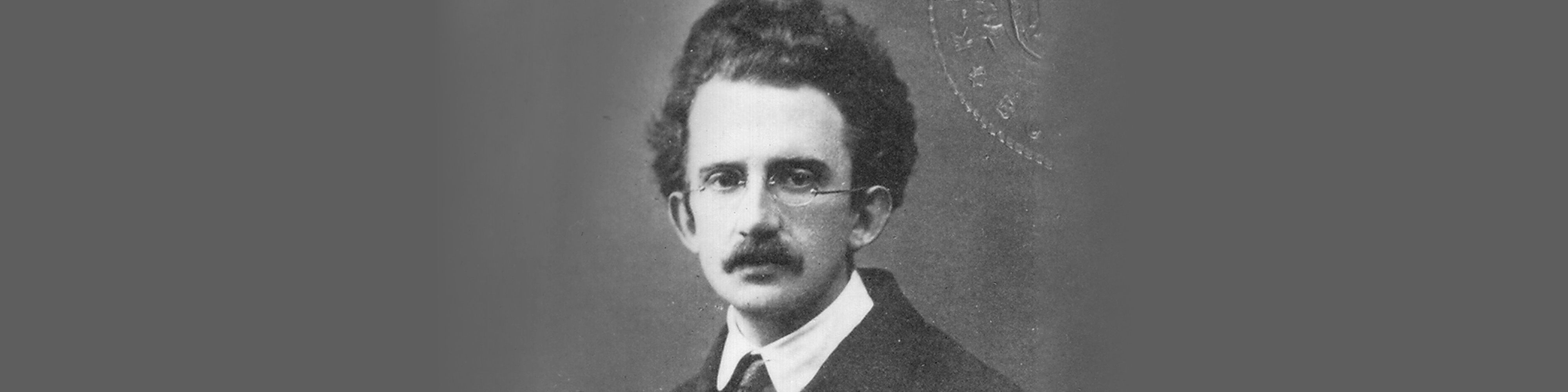

En illustration : Le critique littéraire et sémiologue français Roland Barthes (1915-1980) : Leçon inaugurale au Collège de France (chaire de sémiologie littéraire), le 7 janvier 1977. ©Jacques Pavlovsky/Sygma/Corbis - Getty.

- Production : Mathias Le Gargasson

- Réalisation : Phane Montet et Emily Vallat

- Coordination technique : Hassane M'Béchour

- La littérature et ses théoriciens (1ère diffusion : 07/09/2025 France Culture)

- Édition web : Sandrine England et Amélie Potier, Documentation de Radio France

- Archives Ina-Radio France